Titre : Canardo, T24 : Mort sur le lac

Scénaristes : Benoît Sokal & Hugo Sokal

Dessinateur : Pascal Regnauld

Parution : Mars 2015

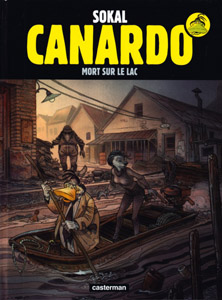

« Canardo » est un héros légendaire de la bibliothèque de mes parents. Son physique de canard attirait mon regard d’enfant mais la nature du contenu me disait d’attendre d’être plus grand pour en savourer la lecture. Quand j’ai été en âge de découvrir des enquêtes du palmipède détective, j’ai immédiatement succombé aux charmes de l’atmosphère unique et envoutante qui accompagnait le quotidien de ce Columbo aux pieds palmés. Les années sont passées et je n’ai jamais cessé de guetter chaque nouvelle parution de ses pérégrinations. Le dernier s’intitule « Mort sur le lac ». La couverture sombre et crasseuse est un petit bijou. Edité chez Casterman, cet ouvrage est l’œuvre conjointe de Benoît et Hugo Sokal pour le scénario et de Pascal Regnauld pour les dessins.

Une disparue amnésique.

Un détective privé vit essentiellement de deux types d’affaire : l’adultère et la recherche de personne disparue. C’est à la seconde thématique qu’appartient ici la requête faite à ce cher Canardo. La particularité de la mission qui lui est confiée est que la disparue est assise en face de lui et que ce qu’elle souhaite retrouver est sa mémoire…

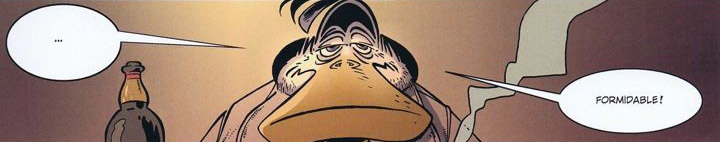

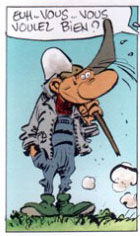

Avant d’entrer de plein pied dans le ressenti de ma lecture, je me dois de présenter rapidement les caractéristiques de ce héros atypique qu’est Canardo. L’univers anthropomorphiste de la série lui donne les traits d’un canard. Mais le premier contact l’associe immédiatement à Columbo. L’imperméable, le regard peu expressif, la cigarette… Malgré son côté peu attirant, le lecteur ne peut que tomber sous le charme du personnage.

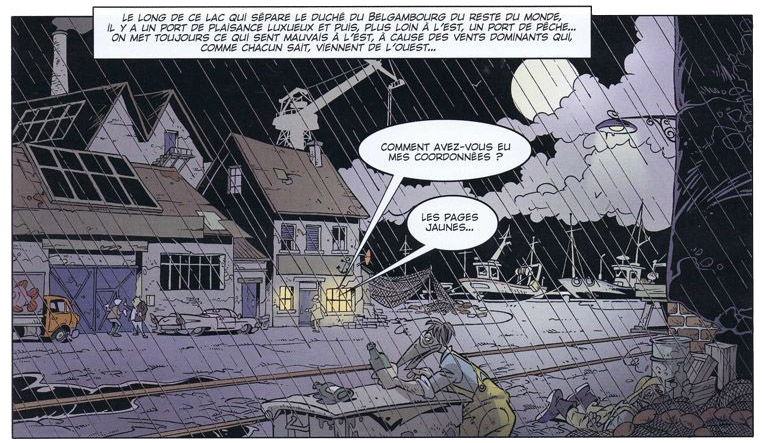

Comme souvent ces derniers temps, l’enquête de Canardo lui fait croiser les hautes sphères du duché de Belgambourg. Ce dernier se veut être un repère pour fortuné frontalier de la Belgique. Cet album évoque les contrariétés ressentis par les dirigeants locaux du fait d’une immigration wallonne incontrôlée. Les propos tenus par cette élite mettent mal à l’aise au premier degré mais font bien rire au second. C’est une des forces de la série : son humour noir. Les auteurs ne se fixent aucune limite dans leurs propos et je les remercie pour cela. La thématique de la protection des frontières à tout prix n’échappe pas à cette règle.

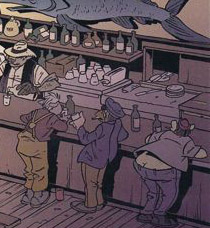

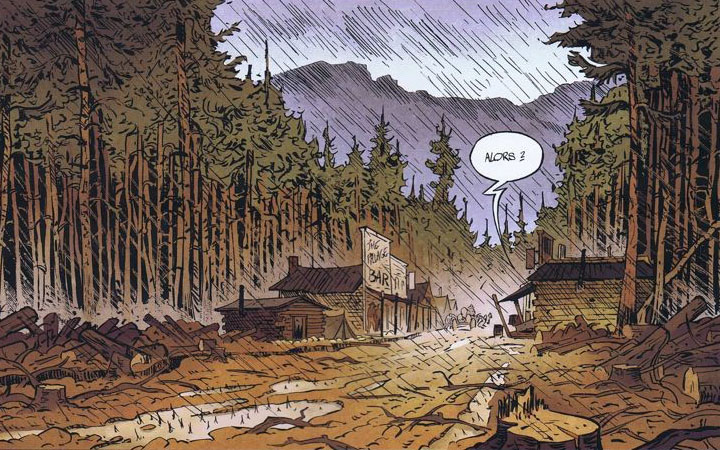

De son côté, Canardo a d’autres soucis. Cette ravissante demoiselle amnésique lui occupe tout son temps. Elle a été retrouvée au milieu d’un lac par un pêcheur d’anguilles qui depuis l’a recueillie. L’essentiel des échanges entre le palmipède et sa cliente se déroule donc dans un bouiboui spécialisé dans la cuisson de l’anguille. Cela permet aux auteurs de créer quelque chose qu’ils adorent et pour lesquels ils sont particulièrement talentueux : une petite communauté vivant quasiment en autarcie au milieu de nulle part. Chacune de ces immersions dans ces lieux gris où grouille cette faune particulière est un véritable bonheur. Le séjour chez Harry confirme ce postulat.

De son côté, Canardo a d’autres soucis. Cette ravissante demoiselle amnésique lui occupe tout son temps. Elle a été retrouvée au milieu d’un lac par un pêcheur d’anguilles qui depuis l’a recueillie. L’essentiel des échanges entre le palmipède et sa cliente se déroule donc dans un bouiboui spécialisé dans la cuisson de l’anguille. Cela permet aux auteurs de créer quelque chose qu’ils adorent et pour lesquels ils sont particulièrement talentueux : une petite communauté vivant quasiment en autarcie au milieu de nulle part. Chacune de ces immersions dans ces lieux gris où grouille cette faune particulière est un véritable bonheur. Le séjour chez Harry confirme ce postulat.

Concernant les recherches de Canardo, elles ne sont pas inintéressantes. Les pistes sont nombreuses. Les liens entre elles sont en train d’apparaître. La surprise est de voir que le dénouement n’arrive pas au bout de la quarante-huitième page. Il faudra attendre la parution du prochain tome pour connaître le fin mot de l’histoire. Je dois vous avouer que j’ai été un petit peu frustré. Les auteurs m’avaient habitué à offrir un épilogue à chacun de leurs opus. Ce n’est ici pas le cas. Il faudra faire avec mais je dois dire que je suis un petit peu déçu de cette décision scénaristique. Cela explique d’ailleurs que les différentes pièces du jeu d’échec narratif mettent plus de temps que d’habitude à se déplacer et à se dévoiler.

« Mort sur le lac » est un bon cru de « Canardo ». Il ne fait pas partie des meilleurs mais est incontestablement bourré de qualités. Le dessin de Régnauld fait une nouvelle fois mouche pour nous présenter des personnages hauts en couleurs dans des décors qui le sont tout autant. Les couleurs d’Hugo Sokal habillent la lecture d’une atmosphère caractéristique qui ravira les fidèles de la série. Je ne peux donc que conseiller à tout adepte du neuvième art de suivre les pas du célèbre canard en gabardine. Ceux qui le connaissent déjà seront ravis de le retrouver. Quant aux autres, la rencontre ne les laissera pas indifférents…

![]()

![]()

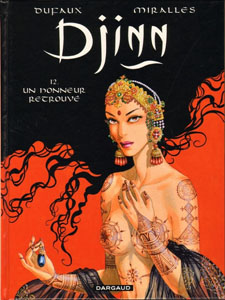

La révolte gronde en Inde. L’occupation anglaise n’est plus acceptée par le peuple. Radjah Sing est le meneur des révolutionnaires. Sa fille est promise au maharadjah. Chacun essaie d’avancer ses pions pour mener à bien leurs projets. Mais l’Histoire est peut-être en train de s’écrire dans le Pavillon des Plaisirs. C’est dans ce harem que Jade éduque la promise au souverain aux arts de son corps. Cela lui permettra de dominer son futur mari et de le rallier à son cause et à celle de son père…

La révolte gronde en Inde. L’occupation anglaise n’est plus acceptée par le peuple. Radjah Sing est le meneur des révolutionnaires. Sa fille est promise au maharadjah. Chacun essaie d’avancer ses pions pour mener à bien leurs projets. Mais l’Histoire est peut-être en train de s’écrire dans le Pavillon des Plaisirs. C’est dans ce harem que Jade éduque la promise au souverain aux arts de son corps. Cela lui permettra de dominer son futur mari et de le rallier à son cause et à celle de son père…

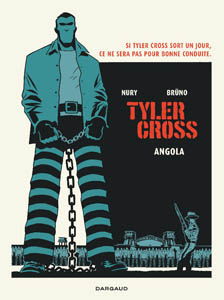

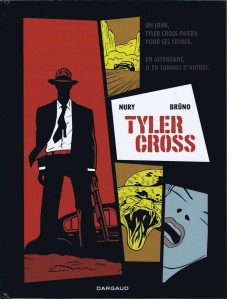

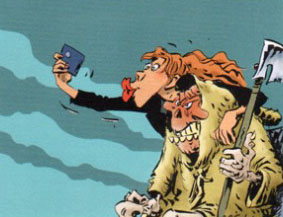

La force de cette série est de présenter un héros particulièrement froid et violent, doté d’une morale minimale. Pourtant, notre empathie pour lui est bien réelle puisqu’on espère qu’il s’en sortira. La violence est omniprésente, portée par une narration parfaitement maîtrisée. C’était déjà un des points forts du premier album, on le retrouve ici. Les textes sont un véritable plaisir de lecture, sublimés par la mise en image. Les cases longues et grandes donnent une vraie dimension cinématographique à l’ensemble. Mais qu’on ne s’y trompe pas : « Tyler Cross » s’inspire du cinéma, mais utilise au mieux les codes de la bande-dessinée.

La force de cette série est de présenter un héros particulièrement froid et violent, doté d’une morale minimale. Pourtant, notre empathie pour lui est bien réelle puisqu’on espère qu’il s’en sortira. La violence est omniprésente, portée par une narration parfaitement maîtrisée. C’était déjà un des points forts du premier album, on le retrouve ici. Les textes sont un véritable plaisir de lecture, sublimés par la mise en image. Les cases longues et grandes donnent une vraie dimension cinématographique à l’ensemble. Mais qu’on ne s’y trompe pas : « Tyler Cross » s’inspire du cinéma, mais utilise au mieux les codes de la bande-dessinée.

Ce tome se révèle rapidement décevant par rapport au premier. Ce second opus narre une histoire de vengeance classique et donc sans surprise. Le scénario se contente donc d’une chasse à l’homme, comme l’indique si bien le titre. Le livre se lit alors avec plaisir, mais sans retenir notre attention plus que ça. Les gimmicks du genre s’accumulent sans passionner. L’ouvrage est plein de référence. Mais si le premier tome proposait son lot de surprises, il n’y en a plus ici. Dommage.

Ce tome se révèle rapidement décevant par rapport au premier. Ce second opus narre une histoire de vengeance classique et donc sans surprise. Le scénario se contente donc d’une chasse à l’homme, comme l’indique si bien le titre. Le livre se lit alors avec plaisir, mais sans retenir notre attention plus que ça. Les gimmicks du genre s’accumulent sans passionner. L’ouvrage est plein de référence. Mais si le premier tome proposait son lot de surprises, il n’y en a plus ici. Dommage.

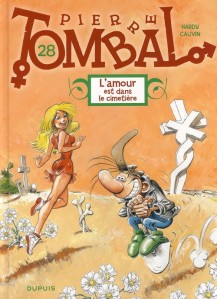

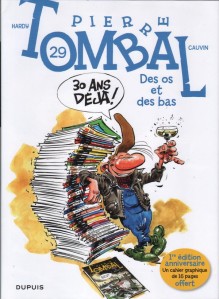

« Pierre Tombal » est une série grand public. Elle s’adresse vraiment à tous les publics. Malgré le lieu original dans lequel elle se déroule, elle ravira un grand nombre de lecteurs. La bonne idée est vraiment de rire la Mort. Le scénario de Cauvin démystifie la grande faucheuse et tout ce qui l’entoure. Je trouve la performance remarquable. Les sagas construites autour d’un corps de métier sont nombreuses : les profs, les pompiers, les psys, les policiers… Tous ont leur bande dessinée. Je dois vous dire qu’elles me paraissent moins avant-gardistes que celle qui traite d’un fossoyeur ! Comme beaucoup d’œuvres de Cauvin, l’album se compose d’une succession de gags s’étalant chacun sur une à trois pages.

« Pierre Tombal » est une série grand public. Elle s’adresse vraiment à tous les publics. Malgré le lieu original dans lequel elle se déroule, elle ravira un grand nombre de lecteurs. La bonne idée est vraiment de rire la Mort. Le scénario de Cauvin démystifie la grande faucheuse et tout ce qui l’entoure. Je trouve la performance remarquable. Les sagas construites autour d’un corps de métier sont nombreuses : les profs, les pompiers, les psys, les policiers… Tous ont leur bande dessinée. Je dois vous dire qu’elles me paraissent moins avant-gardistes que celle qui traite d’un fossoyeur ! Comme beaucoup d’œuvres de Cauvin, l’album se compose d’une succession de gags s’étalant chacun sur une à trois pages. Cette grande variété d’intervenants permet une diversification intéressante des gags. Les disputes entre la Vie et la Mort, les problèmes pratiques de Pierre dans son métier, la fascination des humains pour la Mort, les soucis de ses « locataires », l’originalité de certains passages de vie à trépas… Les idées ne manquent et sont exploitées avec talent. Cela fait que la lecture ne souffre d’aucun temps mort. Aucune planche n’est moyenne. Cauvin, après toutes ses années, fait toujours preuve d’une grande imagination. La nouveauté prend les jolis traits et les ravissantes courbes de la cousine de Pierre qui a décidé elle-aussi de se lancer dans le métier. Je vous laisserai la découvrir. Je peux néanmoins vous que son personnage peut avoir un potentiel intéressant car elle jour sur le glamour, thématique peu utilisée jusqu’alors.

Cette grande variété d’intervenants permet une diversification intéressante des gags. Les disputes entre la Vie et la Mort, les problèmes pratiques de Pierre dans son métier, la fascination des humains pour la Mort, les soucis de ses « locataires », l’originalité de certains passages de vie à trépas… Les idées ne manquent et sont exploitées avec talent. Cela fait que la lecture ne souffre d’aucun temps mort. Aucune planche n’est moyenne. Cauvin, après toutes ses années, fait toujours preuve d’une grande imagination. La nouveauté prend les jolis traits et les ravissantes courbes de la cousine de Pierre qui a décidé elle-aussi de se lancer dans le métier. Je vous laisserai la découvrir. Je peux néanmoins vous que son personnage peut avoir un potentiel intéressant car elle jour sur le glamour, thématique peu utilisée jusqu’alors.