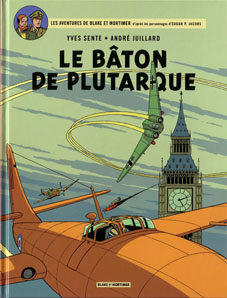

Titre : Blake et Mortimer, T23 : Le bâton de Plutarque

Scénariste : Yves Sente

Dessinateur : André Juillard

Parution : Décembre 2014

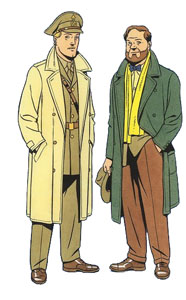

« Blake et Mortimer » est une série qui a eu la capacité à s’offrir plusieurs vies. En effet, depuis le décès de son fondateur Edgar P.Jacobs, elle a été confiée à bon nombre d’auteurs qui ont eu pour mission de faire perdurer les aventures des deux célèbres britanniques. Même si toutes ses suites ne sont pas de qualité équivalente, je dois bien avouer qu’elles sont un hommage certain à cette grande saga. Je prends toujours beaucoup de plaisir à découvrir les nouvelles pérégrinations d’un des duos légendaires du neuvième art. Ma critique d’aujourd’hui porte sur le dernier épisode en date intitulé « Le bâton de Plutarque ». Il est l’œuvre conjointe d’Yves Sente et d’André Juillard dont c’est la sixième incursion dans cet univers.

La genèse d’une des aventures les plus mythiques du duo.

L’originalité et l’attrait de cet album résidaient dans l’insertion chronologique de son intrigue dans la grande histoire de Blake et Mortimer. L’action de « Le bâton de Plutarque » est antérieure à celle de mythique trilogie « Le secret de l’Espadon ». Je trouvais ce choix particulièrement audacieux et j’ai curieux de découvrir la genèse d’une des aventures les plus mythiques du duo. Ce choix scénaristique permet également à de nouveaux lecteurs de découvrir aisément la série à travers cet album. Les prérequis ne sont pas indispensables à la compréhension globale des enjeux.

L’originalité et l’attrait de cet album résidaient dans l’insertion chronologique de son intrigue dans la grande histoire de Blake et Mortimer. L’action de « Le bâton de Plutarque » est antérieure à celle de mythique trilogie « Le secret de l’Espadon ». Je trouvais ce choix particulièrement audacieux et j’ai curieux de découvrir la genèse d’une des aventures les plus mythiques du duo. Ce choix scénaristique permet également à de nouveaux lecteurs de découvrir aisément la série à travers cet album. Les prérequis ne sont pas indispensables à la compréhension globale des enjeux.

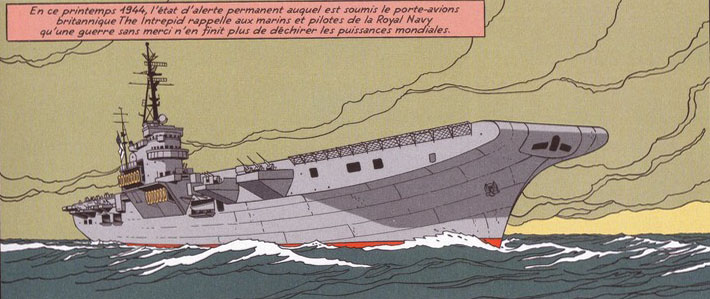

« Le bâton de Plutarque » se déroule à quelques mois du débarquement allié en Normandie. Cette immersion au beau milieu de la Seconde Guerre Mondiale est intéressante car elle offre une uchronie originale. Sans être excessive ou maladroite, cette dimension historique apporte un écot positif à la trame. Le climat de guerre est une chape de plomb qui accompagne toute la lecture. Les menaces constantes sont habilement décrites par les auteurs et permettent au lecteur de les ressentir constamment. Dans ce domaine, le travail scénaristique est de grande qualité.

Au-delà de son intérêt historique, le scénario n’est pas dénué de qualité. Comme souvent dans la série, l’intrigue est dense. La toile d’araignée narrative s’étend pendant une grande partie de la lecture. Ce n’est vraiment que sur la fin que les auteurs nous offre un dénouement clair et une vision globale de l’ensemble. L’enchaînement des événements est bien dosé. Les temps morts sont inexistants et l’intensité ne fait que croître au fur et à mesure des pages. Cette plongée dans les services secrets est prenante. Je m’y suis baigné avec joie.

La trame fait coexister un grand nombre de protagonistes de tout bord et de tout genre. Leurs intégrations se font naturellement. Ils nous sont rapidement familiers et aucun n’est inutile. Yves Sente domine suffisamment son sujet pour ne jamais perdre son lecteur tout en lui amenant à un rythme soutenu un flux d’informations. Les soixante-quatre planches de l’album sont riches. Je ne doute d’ailleurs pas qu’une deuxième lecture me permettrait de saisir davantage les détails de cette mission aux nombreux arcanes. Le trait d’André Juillard facilite la compréhension. Il respecte avec talent le style Jacobs tout en veillant à ne pas égarer le lecteur dans un univers trop nébuleux. Du beau travail.

Pour conclure, « Le bâton de Plutarque » est un très bon cru. Il respecte parfaitement les codes de série tout en lui offrant un passé jusqu’alors inconnu. Le plaisir a été tel que je n’ai qu’une envie : me replonger dans « Le secret de l’Espadon » !

![]()

![]()

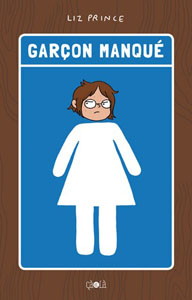

Liz n’aime pas les robes. Voilà le point de départ de l’intrigue. Elle n’aime donc pas les poupées, le rose et tout ce qui va avec. Elle aime les jeux de garçons et jouer avec eux. Hélas, il n’existe visiblement pas d’espace intermédiaire. Elle se retrouve ainsi mise à l’écart des deux communautés. Au-delà du côté garçon manqué, c’est avant tout l’histoire des marginaux qui est narrée. Hélas, le tout reste très terre-à-terre et ce n’est que dans les ultimes pages que la notion de marginalité (au sens large du terme) prend vraiment sa place.

Liz n’aime pas les robes. Voilà le point de départ de l’intrigue. Elle n’aime donc pas les poupées, le rose et tout ce qui va avec. Elle aime les jeux de garçons et jouer avec eux. Hélas, il n’existe visiblement pas d’espace intermédiaire. Elle se retrouve ainsi mise à l’écart des deux communautés. Au-delà du côté garçon manqué, c’est avant tout l’histoire des marginaux qui est narrée. Hélas, le tout reste très terre-à-terre et ce n’est que dans les ultimes pages que la notion de marginalité (au sens large du terme) prend vraiment sa place.

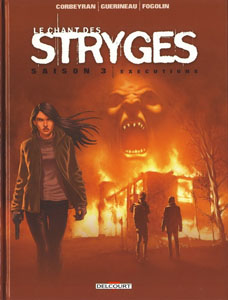

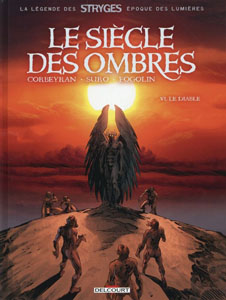

Vous l’aurez compris aisément, il est difficile de s’immerger dans cette lecture sans avoir quelques prérequis solides. Je vais vous offrir les grandes lignes de l’intrigue. Les Stryges sont des créatures ailées qui accompagnent dans l’ombre l’humanité depuis toujours. Leurs destins sont intimement liés sans qu’on arrive réellement à maîtriser la nature exacte de leur « association ». Weltman est un homme qui avait passé une alliance avec ses monstres. En échange d’une quasi-immortalité, il devait chercher à soigner leur stérilité. Tout ne s’est pas passé comme prévu. Cette lutte qui a duré des siècles s’est conclu lorsque Debrah, une mystérieuse femme aux talents nombreux a hérité de l’empire de Weltman après l’avoir tué. Depuis, elle cherche à mettre la main sur tous les hybrides dont elle fait partie pour choisir définitivement son camps : avec ou contre les stryges ?

Vous l’aurez compris aisément, il est difficile de s’immerger dans cette lecture sans avoir quelques prérequis solides. Je vais vous offrir les grandes lignes de l’intrigue. Les Stryges sont des créatures ailées qui accompagnent dans l’ombre l’humanité depuis toujours. Leurs destins sont intimement liés sans qu’on arrive réellement à maîtriser la nature exacte de leur « association ». Weltman est un homme qui avait passé une alliance avec ses monstres. En échange d’une quasi-immortalité, il devait chercher à soigner leur stérilité. Tout ne s’est pas passé comme prévu. Cette lutte qui a duré des siècles s’est conclu lorsque Debrah, une mystérieuse femme aux talents nombreux a hérité de l’empire de Weltman après l’avoir tué. Depuis, elle cherche à mettre la main sur tous les hybrides dont elle fait partie pour choisir définitivement son camps : avec ou contre les stryges ? Ce seizième tome nous présente une bataille rangée entre Debrah et Carlson. La première veut sauver les hybrides, le second veut les exterminer. Par les temps qui courent, le second est en train de prendre le dessus. La conclusion de cet album sur ce plan est une belle réussite. Parallèlement, l’héroïne et ses acolytes sont arrivés à reproduire deux Stryges. Ils sont donc en passe de résoudre le problème de stérilité. La question se pose donc de savoir que faire de ce nouveau pouvoir. Cette interrogation ne trouve pas vraiment de réponse dans cet opus. D’ailleurs le fond de l’intrigue avance relativement peu dans cet acte. Les événements s’enchainement mais aucun ne révolutionne vraiment l’ensemble. La lecture est donc agréable mais n’est pas aussi prenante qu’à l’habitude. En effet, elle est plus linéaire que dans les albums précédents. Il n’y a de réels rebondissements. Peut-être s’agit-il d’une transition avec la suite ? Néanmoins, rien n’est bâclé mais disons que l’ensemble manque légèrement d’ampleur.

Ce seizième tome nous présente une bataille rangée entre Debrah et Carlson. La première veut sauver les hybrides, le second veut les exterminer. Par les temps qui courent, le second est en train de prendre le dessus. La conclusion de cet album sur ce plan est une belle réussite. Parallèlement, l’héroïne et ses acolytes sont arrivés à reproduire deux Stryges. Ils sont donc en passe de résoudre le problème de stérilité. La question se pose donc de savoir que faire de ce nouveau pouvoir. Cette interrogation ne trouve pas vraiment de réponse dans cet opus. D’ailleurs le fond de l’intrigue avance relativement peu dans cet acte. Les événements s’enchainement mais aucun ne révolutionne vraiment l’ensemble. La lecture est donc agréable mais n’est pas aussi prenante qu’à l’habitude. En effet, elle est plus linéaire que dans les albums précédents. Il n’y a de réels rebondissements. Peut-être s’agit-il d’une transition avec la suite ? Néanmoins, rien n’est bâclé mais disons que l’ensemble manque légèrement d’ampleur.

L’histoire se déroulera sur deux tomes. Ma critique d’aujourd’hui porte donc sur la première partie du diptyque. La seconde est prévue pour la rentrée. Le début nous fait découvrir le quotidien des tranchées. Nous sommes ici en première ligne au côté du sergent Sabiane. Le personnage est imposant : grand comme un homme et demi, le crâne rasé et des moustaches rousses et massives. Il s’agit d’un personnage charismatique qui ne laisse pas indifférent. Un petit peu bourru, il est un chef juste et respecté à la fois par ses hommes set sa hiérarchie. Il est un atout important pour l’intrigue. Le lecteur s’attache immédiatement à ce bonhomme qui occupe l’espace.

L’histoire se déroulera sur deux tomes. Ma critique d’aujourd’hui porte donc sur la première partie du diptyque. La seconde est prévue pour la rentrée. Le début nous fait découvrir le quotidien des tranchées. Nous sommes ici en première ligne au côté du sergent Sabiane. Le personnage est imposant : grand comme un homme et demi, le crâne rasé et des moustaches rousses et massives. Il s’agit d’un personnage charismatique qui ne laisse pas indifférent. Un petit peu bourru, il est un chef juste et respecté à la fois par ses hommes set sa hiérarchie. Il est un atout important pour l’intrigue. Le lecteur s’attache immédiatement à ce bonhomme qui occupe l’espace. Les deux derniers tiers de l’ouvrage nous content les pérégrinations dangereuses vécues par le petit groupe. Il va sans dire que leur trajet vers la capitale n’est pas une sinécure. Ils sont en permanence sur le qui-vive. Des décisions compliquées sont à prendre. Aucun ne peut sortir indemne de telles épreuves. La bande se compose de sept membres. Chacun apporte son écot à l’intrigue. Evidemment, tous n’ont pas la même importance. Chacun n’influe pas de la même manière sur les événements. Par contre, aucun n’est négligé ou inutile. Je suis facilement attaché à ce petit monde qui se trouve à gérer une situation qui les dépasse. Pour construire ce scénario dense et captivant, Xavier Dorison s’est associé à son collègue Emmanuel Herzet dont je découvre ici la qualité du travail.

Les deux derniers tiers de l’ouvrage nous content les pérégrinations dangereuses vécues par le petit groupe. Il va sans dire que leur trajet vers la capitale n’est pas une sinécure. Ils sont en permanence sur le qui-vive. Des décisions compliquées sont à prendre. Aucun ne peut sortir indemne de telles épreuves. La bande se compose de sept membres. Chacun apporte son écot à l’intrigue. Evidemment, tous n’ont pas la même importance. Chacun n’influe pas de la même manière sur les événements. Par contre, aucun n’est négligé ou inutile. Je suis facilement attaché à ce petit monde qui se trouve à gérer une situation qui les dépasse. Pour construire ce scénario dense et captivant, Xavier Dorison s’est associé à son collègue Emmanuel Herzet dont je découvre ici la qualité du travail.

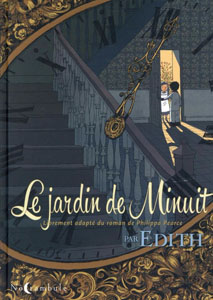

« Le jardin de minuit » est une histoire d’amitié entre deux enfants, d’où son étiquetage jeunesse. Le personnage principal, Tom, sur qui tout est centré est jeune, mais impétueux. On suit son histoire, qu’il raconte par lettres à son frère Peter. L’adaptation d’Edith se devait de retranscrire les deux ambiances de l’histoire. D’un côté, un quotidien morne, gris et ennuyeux. De l’autre, de beaux jardins victoriens baignés de lumière.

« Le jardin de minuit » est une histoire d’amitié entre deux enfants, d’où son étiquetage jeunesse. Le personnage principal, Tom, sur qui tout est centré est jeune, mais impétueux. On suit son histoire, qu’il raconte par lettres à son frère Peter. L’adaptation d’Edith se devait de retranscrire les deux ambiances de l’histoire. D’un côté, un quotidien morne, gris et ennuyeux. De l’autre, de beaux jardins victoriens baignés de lumière.

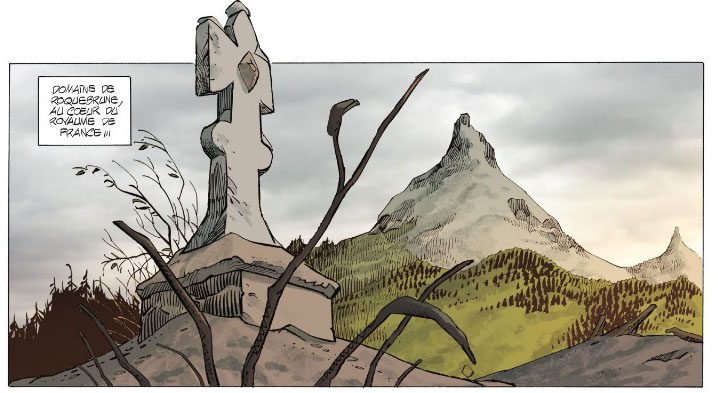

« Le siècle des ombres » conte donc cette bataille durant le dix-huitième siècle. La quatrième de couverture présente les enjeux avec les mots suivants : « 1751. Quelques décennies avant la Révolution française, un vent d’idées nouvelles souffle à travers l’Europe. Un vent de progrès et de liberté… Mais au cœur de ce Siècle des lumières, la découverte d’une étrange météorite à l’autre bout du monde ravive de vieux antagonismes. Au service du cardinal d’Orcières, Cylinia et Abeau de Roquebrune se lancent alors aux trousses du baron d’Holbach, philosophe et encyclopédiste éclairé, qu’ils soupçonnent d’être l’insaisissable Sandor G. Weltman. Cette traque se double d’une lutte acharnée pour la possession de cette pierre aux mystérieux pouvoirs… »

« Le siècle des ombres » conte donc cette bataille durant le dix-huitième siècle. La quatrième de couverture présente les enjeux avec les mots suivants : « 1751. Quelques décennies avant la Révolution française, un vent d’idées nouvelles souffle à travers l’Europe. Un vent de progrès et de liberté… Mais au cœur de ce Siècle des lumières, la découverte d’une étrange météorite à l’autre bout du monde ravive de vieux antagonismes. Au service du cardinal d’Orcières, Cylinia et Abeau de Roquebrune se lancent alors aux trousses du baron d’Holbach, philosophe et encyclopédiste éclairé, qu’ils soupçonnent d’être l’insaisissable Sandor G. Weltman. Cette traque se double d’une lutte acharnée pour la possession de cette pierre aux mystérieux pouvoirs… »