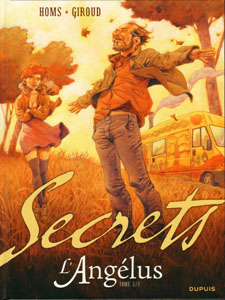

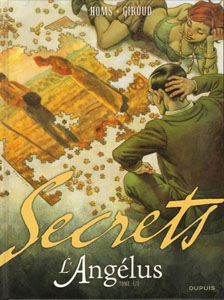

Titre : Secrets, L’Angélus, T2

Scénariste : Frank Giroud

Dessinateur : José Homs

Parution : Septembre 2011

Les diptyques se développent en bande-dessinée. Et si parfois on ne comprend pas trop l’intérêt de deux tomes, à d’autres moments, ils prennent tout leur sens. Dans « L’angélus » (de la collection « Secrets » chez Dupuis), le premier tome se terminait sur une bascule. Après un livre avant tout destiné à percer le secret du tableau de l’Angélus, la suite se concentre sur le secret de famille de Clovis à proprement parler. Ce deuxième opus de 56 pages clôt donc l’enquête de ce quadra en pleine mutation.

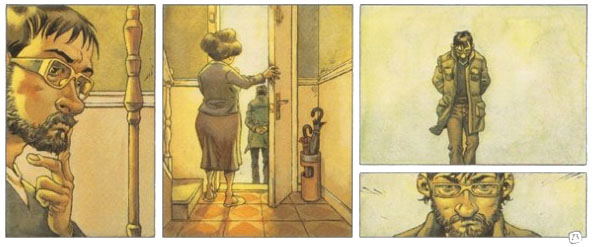

À l’image de la couverture, Clovis change et s’épanouit en même tant que son obsession grandit. Une fois l’histoire de l’Angélus et de Dali dévoilée, reste à savoir pourquoi Clovis y trouve une résonance. Mais l’homme a déjà beaucoup changé. Physiquement d’abord : il a les cheveux hirsutes et la barbe qui foisonne. Il est bien loin de l’homme que l’on avait découvert au départ… D’ailleurs, il vit dans un camping car qu’il a repeint de couleurs vives. Clovis est en pleine crise identitaire, conjugale et existentielle !

Une crise identitaire, conjugale et existentielle.

Cette mutation de Clovis est particulièrement réussie, car elle se fait au fur et à mesure des pages. Elle est remarquable de cohérence. Les révélations familiales sont moins originales, mais leur parallèle avec le tableau de Millet leur donne un intérêt certain. Mais au-delà du secret, c’est bien de la renaissance d’un homme dont ce diptyque traite.

Cette mutation de Clovis est particulièrement réussie, car elle se fait au fur et à mesure des pages. Elle est remarquable de cohérence. Les révélations familiales sont moins originales, mais leur parallèle avec le tableau de Millet leur donne un intérêt certain. Mais au-delà du secret, c’est bien de la renaissance d’un homme dont ce diptyque traite.

Le scénario de Giroud reste remarquablement maîtrisé. Dans ce polar aux enjeux finalement assez limités, il instille un suspense en tenant bien son rythme en main. Les révélations s’égrènent au fur et à mesure, sans excès de déballage final.

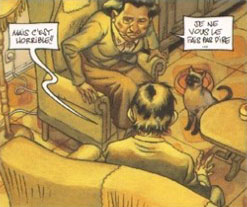

Le dessin deHoms est toujours aussi impressionnant : personnel et puissant. Ses personnages sont redoutables d’expressivité sans tomber dans l’excès. Les couleurs sont toujours autant au diapason, imposant les ambiances à la force de palettes restreintes. Le découpage est au même niveau, parvenant à diversifier les plans même quand les personnages passent deux pages à discuter. Du beau travail !

Ce diptyque se lit avec plaisir, d’une traite, et le lecteur a du mal à en sortir. Doté d’un scénario bien mené et bien rythmé, l’histoire est sublimée par le trait de Homs. Ce deuxième tome confirme ainsi tout le bien que l’on pouvait penser du premier. Une belle découverte !

![]()

Note : 17/20

Ce premier tome sert avant tout à poser les jalons de l’histoire. Nous avons d’abord la vie de Clovis. Vivant dans le village qui l’a vu naître, il exerce un métier qui ne le passionne guère et supporte la vie de famille en se faisant marcher dessus par son aîné en pleine crise d’adolescence. Perturbé par le tableau de Millet, il commence des recherches sur l’histoire de ce tableau. Le fait qu’il ne sache pas utiliser internet (une honte pour son fils), fait qu’il y perd beaucoup de temps. Au fur et à mesure que l’obsession grandit, sa vie se délite et Clovis tout autant.

Ce premier tome sert avant tout à poser les jalons de l’histoire. Nous avons d’abord la vie de Clovis. Vivant dans le village qui l’a vu naître, il exerce un métier qui ne le passionne guère et supporte la vie de famille en se faisant marcher dessus par son aîné en pleine crise d’adolescence. Perturbé par le tableau de Millet, il commence des recherches sur l’histoire de ce tableau. Le fait qu’il ne sache pas utiliser internet (une honte pour son fils), fait qu’il y perd beaucoup de temps. Au fur et à mesure que l’obsession grandit, sa vie se délite et Clovis tout autant. Les auteurs utilisent parfaitement les 56 pages pour poser l’intrigue. Même si les personnages sont un peu caricaturaux (la prof d’arts plastiques et le côté « village de province » en général), le tout fonctionne très bien. Tout semble cohérent et naturel et les relations entre eux sont crédibles. Ainsi la professeur et Clovis semblent assez proches d’entamer une relation et l’ambiguïté persiste sans que rien ne vienne vraiment.

Les auteurs utilisent parfaitement les 56 pages pour poser l’intrigue. Même si les personnages sont un peu caricaturaux (la prof d’arts plastiques et le côté « village de province » en général), le tout fonctionne très bien. Tout semble cohérent et naturel et les relations entre eux sont crédibles. Ainsi la professeur et Clovis semblent assez proches d’entamer une relation et l’ambiguïté persiste sans que rien ne vienne vraiment.

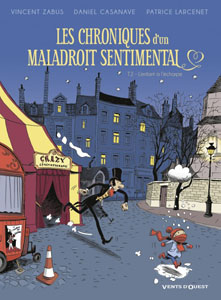

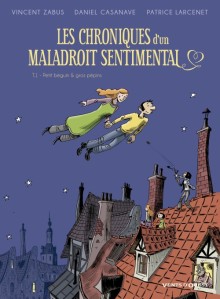

Étrange choix des auteurs de plonger Gérard dans la paternité. Surtout que lui qui avait tant de mal à faire quoi que ce soit devient initiateur du projet. Mais soit, pourquoi pas. Le début de l’ouvrage, consacré à son emménagement est parfaitement réussi. On y voit le rapport entre Gérard et ses belle-filles. On retrouve l’ambiance du premier tome et les apparitions du roi de Belgique rappellent celles, précédentes, de la mère. Mais une fois la grossesse lancée, on perd un peu le film, les hallucinations du personnage rendant le tout très confus. Clairement, la magie n’opère pas aussi bien.

Étrange choix des auteurs de plonger Gérard dans la paternité. Surtout que lui qui avait tant de mal à faire quoi que ce soit devient initiateur du projet. Mais soit, pourquoi pas. Le début de l’ouvrage, consacré à son emménagement est parfaitement réussi. On y voit le rapport entre Gérard et ses belle-filles. On retrouve l’ambiance du premier tome et les apparitions du roi de Belgique rappellent celles, précédentes, de la mère. Mais une fois la grossesse lancée, on perd un peu le film, les hallucinations du personnage rendant le tout très confus. Clairement, la magie n’opère pas aussi bien. C’est surtout le dessin de Daniel Casanave qui m’avait poussé à feuilleter le premier album. Son style semi-réaliste, très relâché, fait merveille. C’est dynamique et parfaitement adapté au propos. Les deux auteurs se sont bien trouvés et fonctionnent en pleine osmose. Les planches sont riches en cases, permettant d’instaurer de nombreux silences. Du beau travail de découpage !

C’est surtout le dessin de Daniel Casanave qui m’avait poussé à feuilleter le premier album. Son style semi-réaliste, très relâché, fait merveille. C’est dynamique et parfaitement adapté au propos. Les deux auteurs se sont bien trouvés et fonctionnent en pleine osmose. Les planches sont riches en cases, permettant d’instaurer de nombreux silences. Du beau travail de découpage !

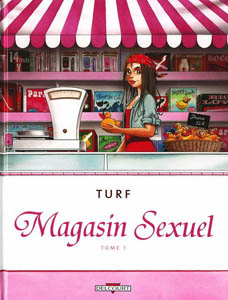

L’intrigue principale concerne donc le maire réac et rétro qui tombe sous le charme d’Amandine, jeune fille à la tête d’un sex shop et qui, logiquement, n’apprécie pas vraiment M. Orloff qu’elle trouve lourd et bête. Une autre intrigue se mêle : celle de la disparition des lettres d’enseigne. Cela fait quelques jeux de mot, l’occasion pour le lecteur de sourire.

L’intrigue principale concerne donc le maire réac et rétro qui tombe sous le charme d’Amandine, jeune fille à la tête d’un sex shop et qui, logiquement, n’apprécie pas vraiment M. Orloff qu’elle trouve lourd et bête. Une autre intrigue se mêle : celle de la disparition des lettres d’enseigne. Cela fait quelques jeux de mot, l’occasion pour le lecteur de sourire.

Ce premier tome pose des jalons mais n’avance pas beaucoup. Le passé de la jeune fille se dévoile mais sans vraiment nous toucher. Il n’y a pas de réel enjeu et la description de la campagne, qui se veut humoristique, manque cruellement de sel. Si bien que l’humour tombe à plat systématiquement. Que dire de ce bistrot vide où va boire le maire ? On y imagine déjà des scènes vivantes avec des habitués, mais rien ici. Le thème est effleuré et le pitch de départ reste inexploité. Dommage, car il y aurait de la matière à aller plus loin.

Ce premier tome pose des jalons mais n’avance pas beaucoup. Le passé de la jeune fille se dévoile mais sans vraiment nous toucher. Il n’y a pas de réel enjeu et la description de la campagne, qui se veut humoristique, manque cruellement de sel. Si bien que l’humour tombe à plat systématiquement. Que dire de ce bistrot vide où va boire le maire ? On y imagine déjà des scènes vivantes avec des habitués, mais rien ici. Le thème est effleuré et le pitch de départ reste inexploité. Dommage, car il y aurait de la matière à aller plus loin.

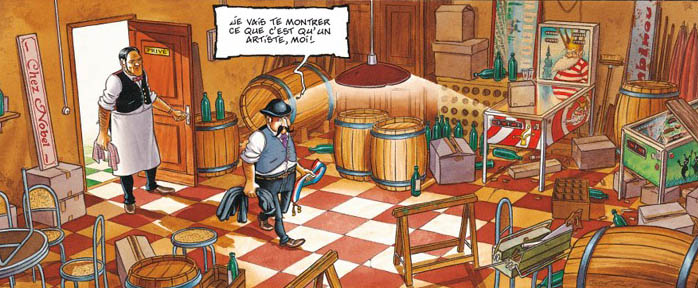

Honnêtement, l’histoire ici présente peu de suspense. Même si le tout est présenté comme un polar, c’est bien de l’ambiance au village viticole qui est le nœud central de l’intrigue. Non-dits, vieilles histoires, ragots… Tout cela pollue et pourrit les relations du coin. Et lorsque l’on n’est pas du coin comme ce pauvre curé, il est bien difficile de s’y retrouver. Mais ce dernier, bien décidé à faire changer les choses, va mettre son nez là où il ne devrait pas.

Honnêtement, l’histoire ici présente peu de suspense. Même si le tout est présenté comme un polar, c’est bien de l’ambiance au village viticole qui est le nœud central de l’intrigue. Non-dits, vieilles histoires, ragots… Tout cela pollue et pourrit les relations du coin. Et lorsque l’on n’est pas du coin comme ce pauvre curé, il est bien difficile de s’y retrouver. Mais ce dernier, bien décidé à faire changer les choses, va mettre son nez là où il ne devrait pas.

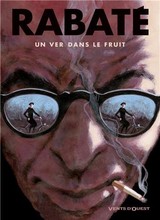

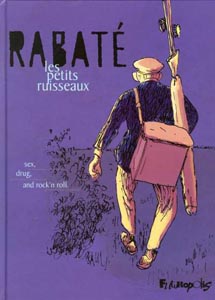

Le livre est assez justement sous-titré « Sex, drug and rock’n roll » ! C’est un sujet peu abordé qui est traité ici avec Rabaté. Si on retrouve le contexte du village de campagne avec ses parties de pêche et son bistrot (avec ses habitués hauts en couleur), c’est bien de l’âge dont il est question. Comment assumer le désir lorsque l’on est veuf sans avoir l’impression de trahir celle qui fut sa femme ? Comment assumer le désir lorsqu’on se sent vieux et usé ? C’est avec beaucoup de délicatesse et d’humour que Rabaté traite le sujet. Il trouve un ton juste et agréable, jamais sentimentaliste. Il évite l’écueil de se moquer également, ce qui est souvent l’angle choisi pour parler des personnes âgées.

Le livre est assez justement sous-titré « Sex, drug and rock’n roll » ! C’est un sujet peu abordé qui est traité ici avec Rabaté. Si on retrouve le contexte du village de campagne avec ses parties de pêche et son bistrot (avec ses habitués hauts en couleur), c’est bien de l’âge dont il est question. Comment assumer le désir lorsque l’on est veuf sans avoir l’impression de trahir celle qui fut sa femme ? Comment assumer le désir lorsqu’on se sent vieux et usé ? C’est avec beaucoup de délicatesse et d’humour que Rabaté traite le sujet. Il trouve un ton juste et agréable, jamais sentimentaliste. Il évite l’écueil de se moquer également, ce qui est souvent l’angle choisi pour parler des personnes âgées.

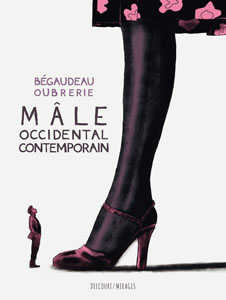

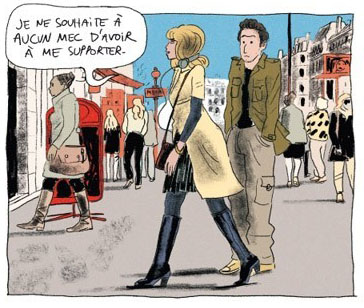

Du coup, l’ensemble manque de rythme et la conclusion n’apportera aucun message supplémentaire (et donnera même une impression encore plus négative). Tout est convenu et cliché, un comble ! Car il y a une volonté de montrer que le féminisme a fait son œuvre ! Le tout est bien évidemment baigné dans un parisianisme de tous les instants. Difficile d’imaginer ce genre de situations autre part qu’à Paris. Plus qu’une étude du « Mâle occidental contemporain », le livre est plutôt une étude des Parisiennes.

Du coup, l’ensemble manque de rythme et la conclusion n’apportera aucun message supplémentaire (et donnera même une impression encore plus négative). Tout est convenu et cliché, un comble ! Car il y a une volonté de montrer que le féminisme a fait son œuvre ! Le tout est bien évidemment baigné dans un parisianisme de tous les instants. Difficile d’imaginer ce genre de situations autre part qu’à Paris. Plus qu’une étude du « Mâle occidental contemporain », le livre est plutôt une étude des Parisiennes.