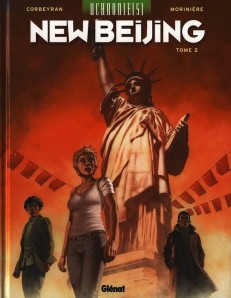

Titre : Uchronie(s) – New Beijing, T2

Scénariste : Eric Corbeyran

Dessinateur : Aurélien Morinière

Parution : Octobre 2013

Uchronie(s) est un projet ambitieux né il y a quelques années. Eric Corbeyran avait scénarisé trois trilogies parallèles : New York, New Byzance et New Harlem. Elles nous présentaient trois réalités uchroniques. La première nous plongeait dans le New York que nous connaissons. La seconde nous immergeait dans un New York qui serait la conséquence de la prise de pouvoir de l’Islam à l’échelle mondiale. Enfin, la dernière nous faisait découvrir une Amérique dominée par les descendants des Black Panthers. Un dixième album mettait en lien ses trois univers dans un dénouement remarquable. J’avais donc été surpris lorsque j’avais vu apparaître dans les rayons trois nouvelles suites : New Beijing, New Moscow et New Delhi. Les premiers tomes étaient de qualité inégale. Néanmoins, ma curiosité n’a eu aucun mal à me décider à m’offrir le deuxième épisode de New Beijing, sujet de ma critique du jour. Edité chez Glénat, cet opus est sorti le cinq octobre dernier. Aurélien Morinière se voit confier les dessins.

Le site www.fnac.com propose le résumé suivant de cet album : « En cavale, Zack et Ludmilla tentent vaille que vaille de survivre dans l’oppressante New Beijing. De leur côté, Charles et Veronika Kosinski sont en liberté surveillée. Les autorités chinoises, qui les emploient de force, sont intriguées par les visites récurrentes d’intrus qui se volatilisent comme par magie. Dans leur obsession du contrôle, elles espèrent bien que le couple saura apporter des réponses. Corbeyran réédite la recette du succès d’Uchronie[s] avec ces nouvelles réalités parallèles aux destins qui s’entrecroisent »

Le premier acte de cette nouvelle aventure ne m’avait pas complètement conquis. Je n’y avais pas retrouvé la magie qu’avaient générée les trilogies originales. Peut-être était-ce dû à l’absence d’effet surprise ? En effet, le fait que des personnes puissent passer d’une réalité à une autre est maintenant considéré comme acquis. Ce n’était évidemment pas aussi clair dans la première décalogie. J’avais donc ressenti une difficulté pour le scénario à relancer la machine. L’intrigue prenait du temps à trouver son souffle et mon intérêt de lecteur n’avait pas été attisé de manière très intense. J’espérais que tout cela s’emballe un petit peu avec ce deuxième tome.

Faire cohabiter trois réalités

L’intrigue fait ici cohabiter des personnages issus des trois réalités. En effet, deux personnes ici de New Delhi apparaissent dans l’histoire et Ludimilla est incontestablement originaire de New Moscow. Ces interactions font incontestablement partie du charme de la saga. Elles sont ici assez décevantes. Si on met de côté les toutes dernières pages, cet aspect est sous-exploité. J’avais aisément accepté que le premier tome serve à donner vie à l’univers de New Beijing. Je pensais que ce second tome verrait naître un changement de braquet. Ce n’est pas le cas. Je trouve dommage que l’intérêt soit vraiment lancé à une dizaine de pages du dénouement de l’épisode. Les trois premiers quarts sont bien moins intéressants.

Cet album manque d’enjeu d’ampleur. La narration consacre énormément de place à l’évasion de Zack et Ludmilla. On suit leurs pérégrinations pour échapper aux forces de l’ordre. Il n’y a rien de novateur et je regrette que cette chasse à l’homme ne s’avère pas aussi original que le concept scénaristique de la série. A l’opposé l’incarcération de Charles et Veronika est plus intéressante. Leurs recherches forcées recentrent notre attention autour de la matière noire et des différentes réalités. J’ai regretté que ce pan de l’histoire n’occupe pas une place plus importante. La fuite de Zack, trop diluée à mon goût, empêche la densité narrative d’augmenter et de générer ainsi un véritable attrait pour le lecteur.

Les dessins d’Aurélien Morinière ne m’avaient pas conquis lors de ma lecture du premier tome. Je ne peux pas dire que ce second contact ait fondamentalement changé mes sentiments à l’égard de son style. Le trait est appliqué mais manque, à mes yeux, de personnalité. Les illustrations se contentent d’accompagner le texte sans jamais le sublimer. Ils ne génèrent pas d’atmosphère oppressante, envoutante ou au minimum dépaysante. Les couleurs de Johann Corgié sont assez ternes. Néanmoins, je trouve que cette optique colle assez bien au quotidien de la vie à New Beijing.

Au final, ce second acte s’inscrit dans la continuité du précédent. L’histoire n’est pas désagréable mais manque d’ampleur. La narration manque de densité. En refermant l’album, j’ai enfin le sentiment que l’histoire démarre. Je pense que les deux premiers tomes auraient pu être condensés en un sens. Cela aurait rendu la lecture plus intense et prenante. Il ne me reste donc plus qu’à espérer que le dénouement de la trilogie marque un réel changement de braquet qui saura satisfaire pleinement mes attentes. Mais cela est une autre histoire…

![]()

Note : 11/20

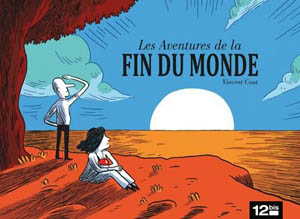

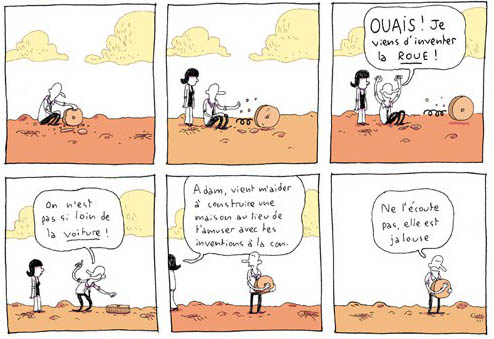

Vincent Caut essaye donc de créer sa propre identité sur un sujet éculé : Adam, Ève et Dieu. Au départ, l’idée de faire une sorte de Genèse 2.0 est plutôt bien pensée. Malheureusement, le sujet est finalement peu utilisé. En revanche, la représentation de Dieu sous forme de pomme est là parfaitement exploitée du début à la fin.

Vincent Caut essaye donc de créer sa propre identité sur un sujet éculé : Adam, Ève et Dieu. Au départ, l’idée de faire une sorte de Genèse 2.0 est plutôt bien pensée. Malheureusement, le sujet est finalement peu utilisé. En revanche, la représentation de Dieu sous forme de pomme est là parfaitement exploitée du début à la fin.

Arleston et Floch ont écrit une suite à cette première fin. Depuis le dixième épisode, l’intrigue s’inscrit dans un second cycle. Ma première impression était mitigée. La trame n’avait, à mes yeux, pas trouvé son second souffle. Néanmoins, le plaisir de retrouver les protagonistes m’incitent à accepter les faiblesses scénaristiques. C’est ainsi que je me suis procuré le dernier album paru. Intitulé « Les clés du néant », il est apparu dans les rayons de librairie en octobre dernier.

Arleston et Floch ont écrit une suite à cette première fin. Depuis le dixième épisode, l’intrigue s’inscrit dans un second cycle. Ma première impression était mitigée. La trame n’avait, à mes yeux, pas trouvé son second souffle. Néanmoins, le plaisir de retrouver les protagonistes m’incitent à accepter les faiblesses scénaristiques. C’est ainsi que je me suis procuré le dernier album paru. Intitulé « Les clés du néant », il est apparu dans les rayons de librairie en octobre dernier. Le support politique est classique mais exploité sérieusement. La perspective d’avoir accès à un monde parallèle plein de richesses inexploitées alimente les appétits. Les discours officiels sont contredits par des opérations officieuses. L’intérêt général est mis en balance avec des intérêts plus personnels. L’environnement des héros semble être occupé par davantage de méchants que de gentils. Il est difficile de cerner les personnes fiables. Cette dimension nébuleuse quant aux objectifs réels des uns et des autres est un aspect qui entretient l’attrait de la lecture.

Le support politique est classique mais exploité sérieusement. La perspective d’avoir accès à un monde parallèle plein de richesses inexploitées alimente les appétits. Les discours officiels sont contredits par des opérations officieuses. L’intérêt général est mis en balance avec des intérêts plus personnels. L’environnement des héros semble être occupé par davantage de méchants que de gentils. Il est difficile de cerner les personnes fiables. Cette dimension nébuleuse quant aux objectifs réels des uns et des autres est un aspect qui entretient l’attrait de la lecture. vides scénaristiques par des batailles répétitives et sans originalité. Ce n’est ici pas le cas et cela permet de savourer les moments de combat ou de poursuite. La diminution de la fréquence de ces temps belliqueux fait que l’exigence à leurs égards est moindre et permet de les savourer avec plaisir malgré leurs imperfections.

vides scénaristiques par des batailles répétitives et sans originalité. Ce n’est ici pas le cas et cela permet de savourer les moments de combat ou de poursuite. La diminution de la fréquence de ces temps belliqueux fait que l’exigence à leurs égards est moindre et permet de les savourer avec plaisir malgré leurs imperfections.

Concernant l’avancée de la trame, j’avais noté un ralentissement du rythme dans le tome précédent. J’espérais donc que ce nouvel acte reprenne la vitesse de croisière qui habitait les trois opus initiaux. Hélas, je dois dire que l’heure était plus à la décélération qu’à l’accélération. Le déroulé des événements m’apparaît dilué. Certaines planches auraient gagné à être raccourcies. Elles n’apportent pas grand-chose à l’atmosphère de la narration et ne font pas du tout avancer le propos. En poussant à l’extrême mon sentiment, j’ai tendance à croire que les deux derniers tomes n’auraient pu en faire qu’un sans que l’histoire soit édulcorée. Cela aurait densifié le scénario et aurait ainsi maintenu mon attention plus concentrée sur la durée.

Concernant l’avancée de la trame, j’avais noté un ralentissement du rythme dans le tome précédent. J’espérais donc que ce nouvel acte reprenne la vitesse de croisière qui habitait les trois opus initiaux. Hélas, je dois dire que l’heure était plus à la décélération qu’à l’accélération. Le déroulé des événements m’apparaît dilué. Certaines planches auraient gagné à être raccourcies. Elles n’apportent pas grand-chose à l’atmosphère de la narration et ne font pas du tout avancer le propos. En poussant à l’extrême mon sentiment, j’ai tendance à croire que les deux derniers tomes n’auraient pu en faire qu’un sans que l’histoire soit édulcorée. Cela aurait densifié le scénario et aurait ainsi maintenu mon attention plus concentrée sur la durée. Les dessins sont l’œuvre de Michel Suro. Comme je l’ai dit précédemment, il avait déjà illustré « Le clan des chimères ». A l’époque, je n’étais pas tombé sous le charme de son trait auquel j’étais peu sensible. Ce sentiment peut s’expliquer par la rupture graphique qu’il offrait à l’univers par rapport au style de Richard Guérineau en charge des planches de « Le chant des stryges ». A priori, mes goûts artistiques ont évolué car son travail sur « Le siècle des ombres » et particulièrement « La trahison » ne m’a pas dérangé. Au contraire, je trouve qu’il accompagne agréablement la lecture. Je ne peux pas dire que je sois tombé sous le charme de certaines de son œuvre mais je lui reconnais un vrai talent pour créer des décors et des personnages. De plus, il est autant à l’aise dans des scènes de dialogues que d’action. C’est appréciable car cette série alterne les deux de manière équivalente.

Les dessins sont l’œuvre de Michel Suro. Comme je l’ai dit précédemment, il avait déjà illustré « Le clan des chimères ». A l’époque, je n’étais pas tombé sous le charme de son trait auquel j’étais peu sensible. Ce sentiment peut s’expliquer par la rupture graphique qu’il offrait à l’univers par rapport au style de Richard Guérineau en charge des planches de « Le chant des stryges ». A priori, mes goûts artistiques ont évolué car son travail sur « Le siècle des ombres » et particulièrement « La trahison » ne m’a pas dérangé. Au contraire, je trouve qu’il accompagne agréablement la lecture. Je ne peux pas dire que je sois tombé sous le charme de certaines de son œuvre mais je lui reconnais un vrai talent pour créer des décors et des personnages. De plus, il est autant à l’aise dans des scènes de dialogues que d’action. C’est appréciable car cette série alterne les deux de manière équivalente.

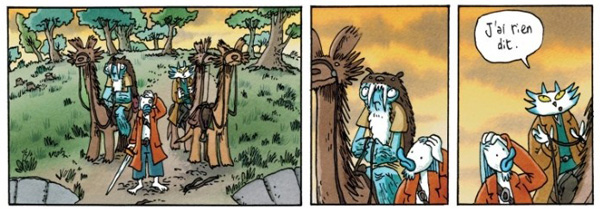

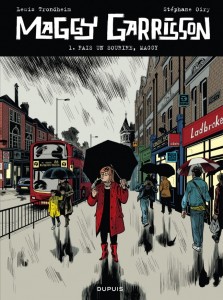

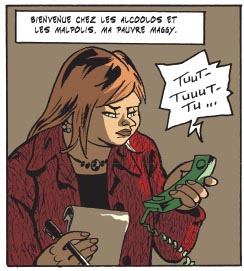

Maggy nous est jusqu’alors inconnue. Les auteurs doivent donc nous la présenter. La première impression est toujours importante. Les premiers mots sont en voix off. Ils permettent de se faire une idée de cette femme. Elle donne le sentiment de ne pas aimer être embêtée. En peu de termes, Trondheim nous offre l’identité de son héroïne. Les pages suivantes confirment notre perception. Elle apparaît débrouillarde. Son sens de l’éthique atteint rapidement ses limites quand quelques menus billets sont disponibles. Mais on ne lui en veut pas. Son côté futé semble l’emporter sur son côté magouilleur.

Maggy nous est jusqu’alors inconnue. Les auteurs doivent donc nous la présenter. La première impression est toujours importante. Les premiers mots sont en voix off. Ils permettent de se faire une idée de cette femme. Elle donne le sentiment de ne pas aimer être embêtée. En peu de termes, Trondheim nous offre l’identité de son héroïne. Les pages suivantes confirment notre perception. Elle apparaît débrouillarde. Son sens de l’éthique atteint rapidement ses limites quand quelques menus billets sont disponibles. Mais on ne lui en veut pas. Son côté futé semble l’emporter sur son côté magouilleur.

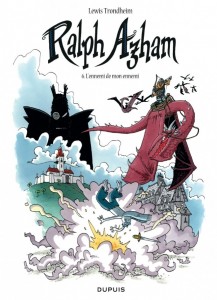

Cette intrigue ne s’avère pas très intense. Le trajet vers la capitale n’est qu’une succession de rencontres et d’événements sans grand intérêt. Certes, ils sont autant d’occasion pour l’auteur de distiller une ou deux vannes bien senties. Je ne vous dis que je n’ai pas souri quelques fois au cours des pérégrinations de Ralph et ses amis. Néanmoins, l’ensemble manque de rythme et a un côté presque « encroûté ». Trondheim a beau donné une place intéressante au père du héros et son projet de résistance, il n’arrive réellement à générer une montée en puissance vers le combat final. C’est dommage.

Cette intrigue ne s’avère pas très intense. Le trajet vers la capitale n’est qu’une succession de rencontres et d’événements sans grand intérêt. Certes, ils sont autant d’occasion pour l’auteur de distiller une ou deux vannes bien senties. Je ne vous dis que je n’ai pas souri quelques fois au cours des pérégrinations de Ralph et ses amis. Néanmoins, l’ensemble manque de rythme et a un côté presque « encroûté ». Trondheim a beau donné une place intéressante au père du héros et son projet de résistance, il n’arrive réellement à générer une montée en puissance vers le combat final. C’est dommage.