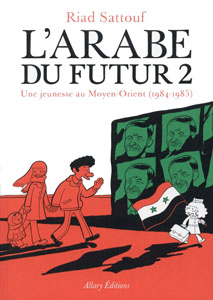

Titre : L’arabe du futur, T2 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985)

Scénariste : Riad Sattouf

Dessinateur : Riad Sattouf

Parution : Juin 2015

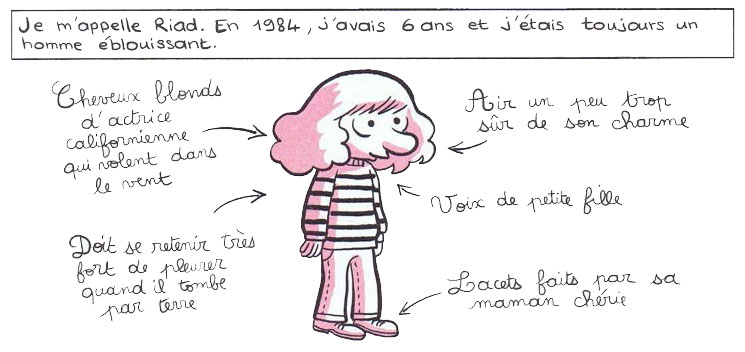

Riad Sattouf s’est lancé dans une importante autobiographie de jeunesse avec « L’arabe du futur ». Le premier tome étant reparti du festival d’Angoulême avec le Fauve d’Or, ce deuxième opus était attendu au tournant. Se concentrant sur une année de Riad en Syrie (contre 5-6 ans dans le tome précédent), il prend le temps de développer le propos. Il faut dire que Riad vieillit et les souvenirs se font aussi plus précis. Le tout est toujours volumineux (140 pages) et publié chez Allary Editions.

On avait quitté Riad en Bretagne alors qu’il devait retourner en Syrie et commencer l’école. Cette dernière prend une place non-négligeable dans l’ouvrage et les âmes sensibles sont priées de rester fortes : brimades et violences physiques sont de la partie dans les classes surpeuplées. L’auteur n’hésite pas non plus à questionner l’enseignement qui est fourni aux élèves (apprendre une sourate du Coran, certes, mais pourquoi ne pas en expliquer le sens ?). Il apprend donc aussi l’arabe en classe et, parallèlement, le français avec sa mère.

On avait quitté Riad en Bretagne alors qu’il devait retourner en Syrie et commencer l’école. Cette dernière prend une place non-négligeable dans l’ouvrage et les âmes sensibles sont priées de rester fortes : brimades et violences physiques sont de la partie dans les classes surpeuplées. L’auteur n’hésite pas non plus à questionner l’enseignement qui est fourni aux élèves (apprendre une sourate du Coran, certes, mais pourquoi ne pas en expliquer le sens ?). Il apprend donc aussi l’arabe en classe et, parallèlement, le français avec sa mère.

Un père lâche et menteur, une mère passive qui se réveille un peu.

Côté famille, le petit frère de Riad semble inexistant. Choix étrange de la part de l’auteur qui n’en parle presque jamais. Quand il est mentionné, on se surprend à se rappeler son existence. Le père, adulé dans le premier tome par le petit Riad, est moins apprécié par son fils. Il paraît toujours aussi lâche et menteur. Il passe son temps à annoncer plein de choses et rien ne se concrétise. Ainsi, il est censé devoir construire une grande villa pour sa famille qui continue à vivre dans un appartement à moitié vide et délabré… On est presque rassuré de voir sa mère, très passive auparavant, perdre patience, exigeant une cuisinière par exemple… Cependant, elle protège Riad de bien loin, empêchant quand même son père d’utiliser à tout escient l’adage « c’était comme ça pour moi et, regarde, je suis docteur. »

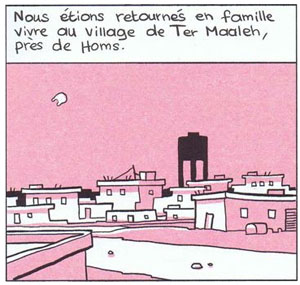

L’ouvrage décrit donc de manière consciencieuse, par les yeux d’un petit garçon, la société syrienne des années 80. On sent que le piston et les trafics en tous genres sont les seuls moyens de s’en sortir. Son père essaye bien de copiner, mais il ne fait pas partie du beau monde et n’arrive pas à monter dans l’échelle sociale. Après des débuts de vie un peu mouvementés, la famille s’installe durablement en Syrie et on sent poindre les tensions. Ce deuxième livre développe donc plus en longueur les relations entre les personnages.

Le dessin de Riad est toujours adapté au propos, les expressions des personnages faisant des merveilles. Le choix de la bichromie est pertinent. L’ouvrage est rose, teinté de vert et de rouge. Seul le passage en France (qui paraît du coup complètement décalé dans ses atmosphères !) est bleu afin d’accentuer les contrastes entre les deux pays.

Riad Sattouf confirme tout le bien que l’on pouvait penser de son autobiographie. Si on retrouve la noirceur, l’humour et l’aspect documentaire de son premier tome, cet opus possède sa propre identité en se concentrant plus longuement sur la Syrie.

![]()

Note : 15/20

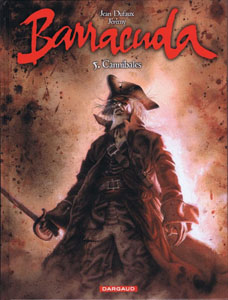

Encore une fois, les auteurs utilisent les codes classiques de la piraterie pour nous séduire. Île perdue, cannibales, maladies, recherche de trésor, trahisons… Le tout se lit avec plaisir, Jean Dufaux n’oubliant pas d’ajouter une bonne dose de barbarie pour nous émouvoir. Malgré tout, le propos est moins fort que dans les tomes précédents. Certes, il y a des cannibales, mais on ne sent jamais vraiment les personnages en danger. Ces derniers évoluent désormais moins et on se retrouve dans une action/aventure plus classique. On pense à Barbe-Rouge par moments. La première partie de la série, qui construisaient les (jeunes) personnages était plus intéressante que la seconde, plutôt basée sur l’action.

Encore une fois, les auteurs utilisent les codes classiques de la piraterie pour nous séduire. Île perdue, cannibales, maladies, recherche de trésor, trahisons… Le tout se lit avec plaisir, Jean Dufaux n’oubliant pas d’ajouter une bonne dose de barbarie pour nous émouvoir. Malgré tout, le propos est moins fort que dans les tomes précédents. Certes, il y a des cannibales, mais on ne sent jamais vraiment les personnages en danger. Ces derniers évoluent désormais moins et on se retrouve dans une action/aventure plus classique. On pense à Barbe-Rouge par moments. La première partie de la série, qui construisaient les (jeunes) personnages était plus intéressante que la seconde, plutôt basée sur l’action.

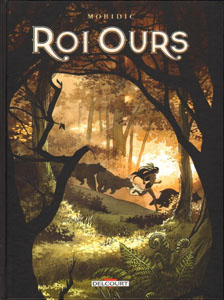

Si le début de l’histoire est plutôt bien mené, on reste un peu sur notre faim. Les développements amenés trouvent une fin un peu brutale. Même si le sens de l’ouvrage prend son sens à sa fermeture, il y a, dans la narration, une impression que l’on partait vers ailleurs. Qu’importe, « Roi ours » possède un univers, une ambiance, une personnalité qui transparaît dès les premières pages. Le sujet abordé est original et, finalement, bien développé. Mais alors qu’on imaginait en début de livre une histoire complexe, on est plutôt du côté de la fable. Pris ainsi, « Roi ours » remplit son contrat.

Si le début de l’histoire est plutôt bien mené, on reste un peu sur notre faim. Les développements amenés trouvent une fin un peu brutale. Même si le sens de l’ouvrage prend son sens à sa fermeture, il y a, dans la narration, une impression que l’on partait vers ailleurs. Qu’importe, « Roi ours » possède un univers, une ambiance, une personnalité qui transparaît dès les premières pages. Le sujet abordé est original et, finalement, bien développé. Mais alors qu’on imaginait en début de livre une histoire complexe, on est plutôt du côté de la fable. Pris ainsi, « Roi ours » remplit son contrat.

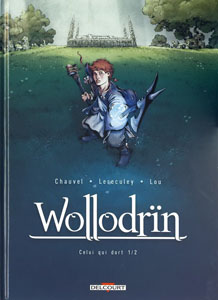

L’autre apport résultant des caractéristiques de Tridïk est qu’il avance vers l’inconnu. Il n’est pas un guerrier légendaire qui auraient survécu à moult batailles, découverts des contrées lointaines et surmontées une quantité incommensurable d’épreuves. Par conséquent, il réagit aux événements au fur et à mesure qu’ils se déroulent. Il ne prévoit rien car il ne sait réellement vers où il se dirige. Cet état de fait facilite notre projection dans la quête de l’enfant. Nous partageons ses interrogations et ses appréhensions. L’implication dans la lecture n’en est que plus forte.

L’autre apport résultant des caractéristiques de Tridïk est qu’il avance vers l’inconnu. Il n’est pas un guerrier légendaire qui auraient survécu à moult batailles, découverts des contrées lointaines et surmontées une quantité incommensurable d’épreuves. Par conséquent, il réagit aux événements au fur et à mesure qu’ils se déroulent. Il ne prévoit rien car il ne sait réellement vers où il se dirige. Cet état de fait facilite notre projection dans la quête de l’enfant. Nous partageons ses interrogations et ses appréhensions. L’implication dans la lecture n’en est que plus forte.

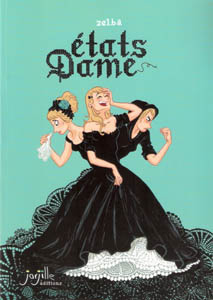

Les récits longs se basent aussi sur des périodes plus longues (plusieurs mois ou plusieurs semaines). Ce sont aussi les plus intéressants. Il est étonnant de voir que Zelba a encore des choses incroyables à raconter et on se demande comment elle a pu ne pas en parler avant ! Je pense notamment à cette histoire de fracture de la mâchoire qui ne laissera personne indifférent. Ou encore la naissance de l’un de ses enfants.

Les récits longs se basent aussi sur des périodes plus longues (plusieurs mois ou plusieurs semaines). Ce sont aussi les plus intéressants. Il est étonnant de voir que Zelba a encore des choses incroyables à raconter et on se demande comment elle a pu ne pas en parler avant ! Je pense notamment à cette histoire de fracture de la mâchoire qui ne laissera personne indifférent. Ou encore la naissance de l’un de ses enfants.

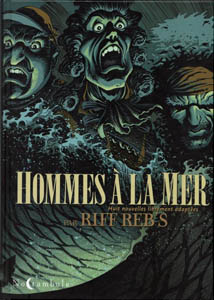

Cette diversité permet au lecteur de profiter de différentes facettes du récit de la mer. Ainsi, certaines nouvelles font la part belle aux dialogues et au vocabulaire des marins. D’autres ne sont faits que d’une narration accompagnant les dessins de l’auteur. Ainsi, immanquablement, le lecteur sera transporté par certains passages et beaucoup plus indifférent à d’autres. Ce manque de cohérence (et non de qualité) est dommageable.

Cette diversité permet au lecteur de profiter de différentes facettes du récit de la mer. Ainsi, certaines nouvelles font la part belle aux dialogues et au vocabulaire des marins. D’autres ne sont faits que d’une narration accompagnant les dessins de l’auteur. Ainsi, immanquablement, le lecteur sera transporté par certains passages et beaucoup plus indifférent à d’autres. Ce manque de cohérence (et non de qualité) est dommageable.

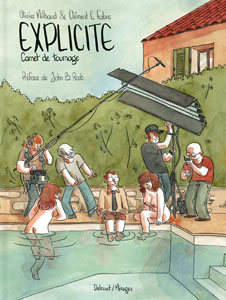

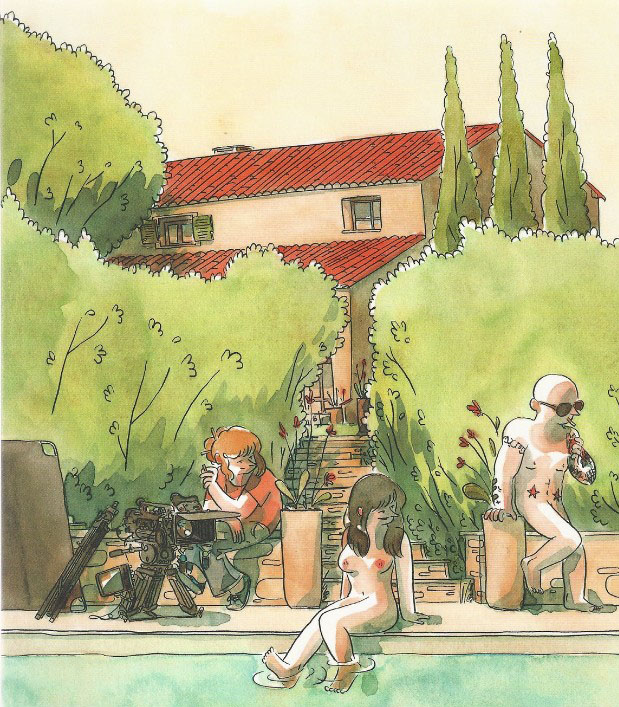

« Explicite » est donc un reportage qui n’était pas prévu comme tel. Il ne faut donc pas espérer une grande analyse de fond de comment on tourne un film pornographique. De même, l’auteur n’assiste à aucune scène porno en soit. C’est avant tout la description d’un réalisateur atypique pour le milieu, John B. Root, de ses ambitions et de sa façon de travailler. On y découvre aussi le backstage et c’est ce qui fait tout le sel de l’ouvrage. On ressent parfaitement la gêne d’Olivier Milhaud dans ce milieu, à la fois émoustillé et timide, n’osant trop rien faire ou même regarder. Tout l’inverse des acteurs qu’il croise, dont la pudeur a souvent laissé la place à l’exhibitionnisme. Sans parler du langage bien plus cru que ce dont l’auteur a l’habitude.

« Explicite » est donc un reportage qui n’était pas prévu comme tel. Il ne faut donc pas espérer une grande analyse de fond de comment on tourne un film pornographique. De même, l’auteur n’assiste à aucune scène porno en soit. C’est avant tout la description d’un réalisateur atypique pour le milieu, John B. Root, de ses ambitions et de sa façon de travailler. On y découvre aussi le backstage et c’est ce qui fait tout le sel de l’ouvrage. On ressent parfaitement la gêne d’Olivier Milhaud dans ce milieu, à la fois émoustillé et timide, n’osant trop rien faire ou même regarder. Tout l’inverse des acteurs qu’il croise, dont la pudeur a souvent laissé la place à l’exhibitionnisme. Sans parler du langage bien plus cru que ce dont l’auteur a l’habitude.

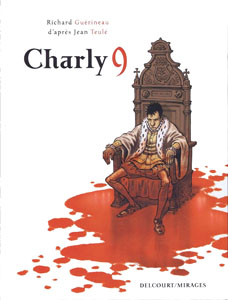

Le tout démarre par une scène qui pose le personnage. Acculé par sa mère, son frère et tous leurs conseillers, Charles IX ordonne le massacre de la Saint Barthélémy. Mais c’est avant tout pour qu’on le laisse tranquille. Car tout est fait pour le manipuler. D’abord choqué par l’idée que l’on assassine une personne, la discussion grandit et le nombre de victimes pressenties également… Lui ne veut pas, toute la cour le veut. Mais il est le Roi et il faut sa signature. Il l’appose et le voilà condamné à la culpabilité.

Le tout démarre par une scène qui pose le personnage. Acculé par sa mère, son frère et tous leurs conseillers, Charles IX ordonne le massacre de la Saint Barthélémy. Mais c’est avant tout pour qu’on le laisse tranquille. Car tout est fait pour le manipuler. D’abord choqué par l’idée que l’on assassine une personne, la discussion grandit et le nombre de victimes pressenties également… Lui ne veut pas, toute la cour le veut. Mais il est le Roi et il faut sa signature. Il l’appose et le voilà condamné à la culpabilité. Au-delà de l’anecdote, le livre propose une galerie de personnages des plus connus. Outre la cour royale (Catherine de Médicis, la future reine Margot, Charles IX…), on retrouve des artistes (Ronsard) ou des personnalités autres (Ambroise Paré). Il n’en est pas trop fait là-dessus. Cela permet surtout de voir quels liens avaient ces personnes avec le Roi. Plus étonnant, le langage parlé par les personnages est à la fois modernisé et conservé comme à l’époque. Le tout est pourtant très fluide et agréable.

Au-delà de l’anecdote, le livre propose une galerie de personnages des plus connus. Outre la cour royale (Catherine de Médicis, la future reine Margot, Charles IX…), on retrouve des artistes (Ronsard) ou des personnalités autres (Ambroise Paré). Il n’en est pas trop fait là-dessus. Cela permet surtout de voir quels liens avaient ces personnes avec le Roi. Plus étonnant, le langage parlé par les personnages est à la fois modernisé et conservé comme à l’époque. Le tout est pourtant très fluide et agréable.

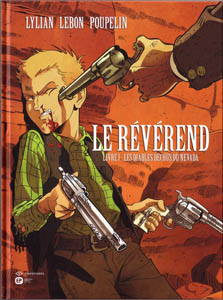

Angus est un fils de bonne famille. Lors de la traversée d’un désert du Nevada, en 1870, sa diligence est attaquée. Nous le retrouvons des années plus tard sous le pseudonyme du Révérend, un chasseur de primes impitoyable revenu se venger.

Angus est un fils de bonne famille. Lors de la traversée d’un désert du Nevada, en 1870, sa diligence est attaquée. Nous le retrouvons des années plus tard sous le pseudonyme du Révérend, un chasseur de primes impitoyable revenu se venger. Les westerns valent souvent le coup de part leurs personnages. C’est peut-être ici que le bât blesse. Le Révérend fait vraiment jeunot, le maître de la ville n’est pas assez graveleux… Certes, ce jeune chasseur de primes permet aussi une originalité, sortant de l’écueil du chasseur de prime à la barbe naissante… Encore une fois, la fin du livre remet aussi un peu en cause ce jugement. Difficile de voir ça comme un point faible du coup.

Les westerns valent souvent le coup de part leurs personnages. C’est peut-être ici que le bât blesse. Le Révérend fait vraiment jeunot, le maître de la ville n’est pas assez graveleux… Certes, ce jeune chasseur de primes permet aussi une originalité, sortant de l’écueil du chasseur de prime à la barbe naissante… Encore une fois, la fin du livre remet aussi un peu en cause ce jugement. Difficile de voir ça comme un point faible du coup.