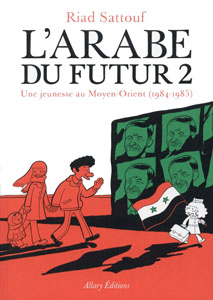

Titre : L’arabe du futur, T2 : Une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985)

Scénariste : Riad Sattouf

Dessinateur : Riad Sattouf

Parution : Juin 2015

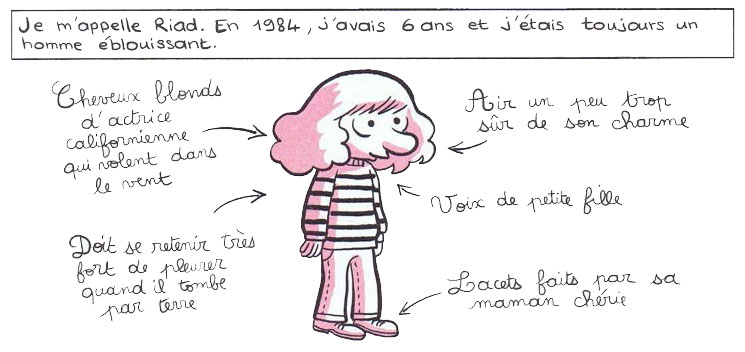

Riad Sattouf s’est lancé dans une importante autobiographie de jeunesse avec « L’arabe du futur ». Le premier tome étant reparti du festival d’Angoulême avec le Fauve d’Or, ce deuxième opus était attendu au tournant. Se concentrant sur une année de Riad en Syrie (contre 5-6 ans dans le tome précédent), il prend le temps de développer le propos. Il faut dire que Riad vieillit et les souvenirs se font aussi plus précis. Le tout est toujours volumineux (140 pages) et publié chez Allary Editions.

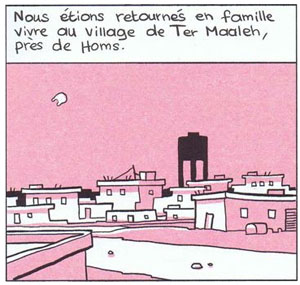

On avait quitté Riad en Bretagne alors qu’il devait retourner en Syrie et commencer l’école. Cette dernière prend une place non-négligeable dans l’ouvrage et les âmes sensibles sont priées de rester fortes : brimades et violences physiques sont de la partie dans les classes surpeuplées. L’auteur n’hésite pas non plus à questionner l’enseignement qui est fourni aux élèves (apprendre une sourate du Coran, certes, mais pourquoi ne pas en expliquer le sens ?). Il apprend donc aussi l’arabe en classe et, parallèlement, le français avec sa mère.

On avait quitté Riad en Bretagne alors qu’il devait retourner en Syrie et commencer l’école. Cette dernière prend une place non-négligeable dans l’ouvrage et les âmes sensibles sont priées de rester fortes : brimades et violences physiques sont de la partie dans les classes surpeuplées. L’auteur n’hésite pas non plus à questionner l’enseignement qui est fourni aux élèves (apprendre une sourate du Coran, certes, mais pourquoi ne pas en expliquer le sens ?). Il apprend donc aussi l’arabe en classe et, parallèlement, le français avec sa mère.

Un père lâche et menteur, une mère passive qui se réveille un peu.

Côté famille, le petit frère de Riad semble inexistant. Choix étrange de la part de l’auteur qui n’en parle presque jamais. Quand il est mentionné, on se surprend à se rappeler son existence. Le père, adulé dans le premier tome par le petit Riad, est moins apprécié par son fils. Il paraît toujours aussi lâche et menteur. Il passe son temps à annoncer plein de choses et rien ne se concrétise. Ainsi, il est censé devoir construire une grande villa pour sa famille qui continue à vivre dans un appartement à moitié vide et délabré… On est presque rassuré de voir sa mère, très passive auparavant, perdre patience, exigeant une cuisinière par exemple… Cependant, elle protège Riad de bien loin, empêchant quand même son père d’utiliser à tout escient l’adage « c’était comme ça pour moi et, regarde, je suis docteur. »

L’ouvrage décrit donc de manière consciencieuse, par les yeux d’un petit garçon, la société syrienne des années 80. On sent que le piston et les trafics en tous genres sont les seuls moyens de s’en sortir. Son père essaye bien de copiner, mais il ne fait pas partie du beau monde et n’arrive pas à monter dans l’échelle sociale. Après des débuts de vie un peu mouvementés, la famille s’installe durablement en Syrie et on sent poindre les tensions. Ce deuxième livre développe donc plus en longueur les relations entre les personnages.

Le dessin de Riad est toujours adapté au propos, les expressions des personnages faisant des merveilles. Le choix de la bichromie est pertinent. L’ouvrage est rose, teinté de vert et de rouge. Seul le passage en France (qui paraît du coup complètement décalé dans ses atmosphères !) est bleu afin d’accentuer les contrastes entre les deux pays.

Riad Sattouf confirme tout le bien que l’on pouvait penser de son autobiographie. Si on retrouve la noirceur, l’humour et l’aspect documentaire de son premier tome, cet opus possède sa propre identité en se concentrant plus longuement sur la Syrie.

![]()

Note : 15/20

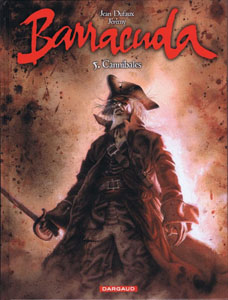

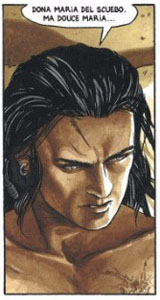

Encore une fois, les auteurs utilisent les codes classiques de la piraterie pour nous séduire. Île perdue, cannibales, maladies, recherche de trésor, trahisons… Le tout se lit avec plaisir, Jean Dufaux n’oubliant pas d’ajouter une bonne dose de barbarie pour nous émouvoir. Malgré tout, le propos est moins fort que dans les tomes précédents. Certes, il y a des cannibales, mais on ne sent jamais vraiment les personnages en danger. Ces derniers évoluent désormais moins et on se retrouve dans une action/aventure plus classique. On pense à Barbe-Rouge par moments. La première partie de la série, qui construisaient les (jeunes) personnages était plus intéressante que la seconde, plutôt basée sur l’action.

Encore une fois, les auteurs utilisent les codes classiques de la piraterie pour nous séduire. Île perdue, cannibales, maladies, recherche de trésor, trahisons… Le tout se lit avec plaisir, Jean Dufaux n’oubliant pas d’ajouter une bonne dose de barbarie pour nous émouvoir. Malgré tout, le propos est moins fort que dans les tomes précédents. Certes, il y a des cannibales, mais on ne sent jamais vraiment les personnages en danger. Ces derniers évoluent désormais moins et on se retrouve dans une action/aventure plus classique. On pense à Barbe-Rouge par moments. La première partie de la série, qui construisaient les (jeunes) personnages était plus intéressante que la seconde, plutôt basée sur l’action.

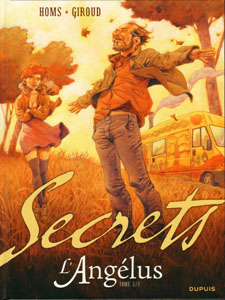

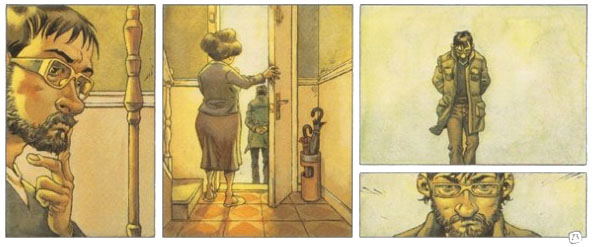

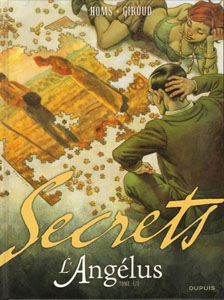

Cette mutation de Clovis est particulièrement réussie, car elle se fait au fur et à mesure des pages. Elle est remarquable de cohérence. Les révélations familiales sont moins originales, mais leur parallèle avec le tableau de Millet leur donne un intérêt certain. Mais au-delà du secret, c’est bien de la renaissance d’un homme dont ce diptyque traite.

Cette mutation de Clovis est particulièrement réussie, car elle se fait au fur et à mesure des pages. Elle est remarquable de cohérence. Les révélations familiales sont moins originales, mais leur parallèle avec le tableau de Millet leur donne un intérêt certain. Mais au-delà du secret, c’est bien de la renaissance d’un homme dont ce diptyque traite.

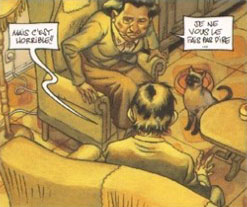

Ce premier tome sert avant tout à poser les jalons de l’histoire. Nous avons d’abord la vie de Clovis. Vivant dans le village qui l’a vu naître, il exerce un métier qui ne le passionne guère et supporte la vie de famille en se faisant marcher dessus par son aîné en pleine crise d’adolescence. Perturbé par le tableau de Millet, il commence des recherches sur l’histoire de ce tableau. Le fait qu’il ne sache pas utiliser internet (une honte pour son fils), fait qu’il y perd beaucoup de temps. Au fur et à mesure que l’obsession grandit, sa vie se délite et Clovis tout autant.

Ce premier tome sert avant tout à poser les jalons de l’histoire. Nous avons d’abord la vie de Clovis. Vivant dans le village qui l’a vu naître, il exerce un métier qui ne le passionne guère et supporte la vie de famille en se faisant marcher dessus par son aîné en pleine crise d’adolescence. Perturbé par le tableau de Millet, il commence des recherches sur l’histoire de ce tableau. Le fait qu’il ne sache pas utiliser internet (une honte pour son fils), fait qu’il y perd beaucoup de temps. Au fur et à mesure que l’obsession grandit, sa vie se délite et Clovis tout autant. Les auteurs utilisent parfaitement les 56 pages pour poser l’intrigue. Même si les personnages sont un peu caricaturaux (la prof d’arts plastiques et le côté « village de province » en général), le tout fonctionne très bien. Tout semble cohérent et naturel et les relations entre eux sont crédibles. Ainsi la professeur et Clovis semblent assez proches d’entamer une relation et l’ambiguïté persiste sans que rien ne vienne vraiment.

Les auteurs utilisent parfaitement les 56 pages pour poser l’intrigue. Même si les personnages sont un peu caricaturaux (la prof d’arts plastiques et le côté « village de province » en général), le tout fonctionne très bien. Tout semble cohérent et naturel et les relations entre eux sont crédibles. Ainsi la professeur et Clovis semblent assez proches d’entamer une relation et l’ambiguïté persiste sans que rien ne vienne vraiment.

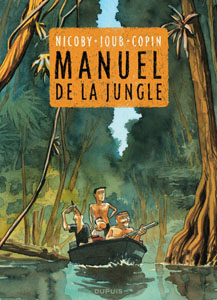

Le récit présente donc deux citadins emportés par deux baroudeurs. Évidemment, les premiers ont très peur des bestioles : serpent, araignées, crocodiles, etc. Même si cette menace n’est pas la plus importante… Le livre démarre donc par un véritable manuel, les expérimentés expliquant aux nouveaux le fonctionnement de la survie dans ce milieu, entre chasse et binouze.

Le récit présente donc deux citadins emportés par deux baroudeurs. Évidemment, les premiers ont très peur des bestioles : serpent, araignées, crocodiles, etc. Même si cette menace n’est pas la plus importante… Le livre démarre donc par un véritable manuel, les expérimentés expliquant aux nouveaux le fonctionnement de la survie dans ce milieu, entre chasse et binouze.

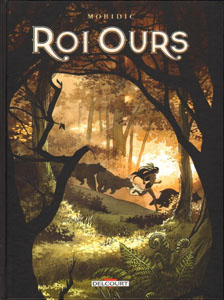

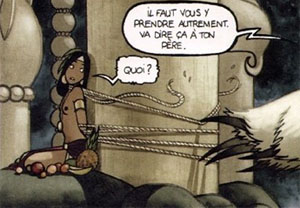

Si le début de l’histoire est plutôt bien mené, on reste un peu sur notre faim. Les développements amenés trouvent une fin un peu brutale. Même si le sens de l’ouvrage prend son sens à sa fermeture, il y a, dans la narration, une impression que l’on partait vers ailleurs. Qu’importe, « Roi ours » possède un univers, une ambiance, une personnalité qui transparaît dès les premières pages. Le sujet abordé est original et, finalement, bien développé. Mais alors qu’on imaginait en début de livre une histoire complexe, on est plutôt du côté de la fable. Pris ainsi, « Roi ours » remplit son contrat.

Si le début de l’histoire est plutôt bien mené, on reste un peu sur notre faim. Les développements amenés trouvent une fin un peu brutale. Même si le sens de l’ouvrage prend son sens à sa fermeture, il y a, dans la narration, une impression que l’on partait vers ailleurs. Qu’importe, « Roi ours » possède un univers, une ambiance, une personnalité qui transparaît dès les premières pages. Le sujet abordé est original et, finalement, bien développé. Mais alors qu’on imaginait en début de livre une histoire complexe, on est plutôt du côté de la fable. Pris ainsi, « Roi ours » remplit son contrat.

Étrange choix des auteurs de plonger Gérard dans la paternité. Surtout que lui qui avait tant de mal à faire quoi que ce soit devient initiateur du projet. Mais soit, pourquoi pas. Le début de l’ouvrage, consacré à son emménagement est parfaitement réussi. On y voit le rapport entre Gérard et ses belle-filles. On retrouve l’ambiance du premier tome et les apparitions du roi de Belgique rappellent celles, précédentes, de la mère. Mais une fois la grossesse lancée, on perd un peu le film, les hallucinations du personnage rendant le tout très confus. Clairement, la magie n’opère pas aussi bien.

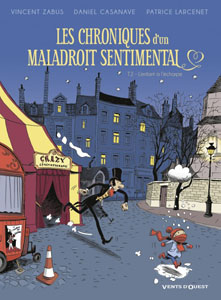

Étrange choix des auteurs de plonger Gérard dans la paternité. Surtout que lui qui avait tant de mal à faire quoi que ce soit devient initiateur du projet. Mais soit, pourquoi pas. Le début de l’ouvrage, consacré à son emménagement est parfaitement réussi. On y voit le rapport entre Gérard et ses belle-filles. On retrouve l’ambiance du premier tome et les apparitions du roi de Belgique rappellent celles, précédentes, de la mère. Mais une fois la grossesse lancée, on perd un peu le film, les hallucinations du personnage rendant le tout très confus. Clairement, la magie n’opère pas aussi bien. C’est surtout le dessin de Daniel Casanave qui m’avait poussé à feuilleter le premier album. Son style semi-réaliste, très relâché, fait merveille. C’est dynamique et parfaitement adapté au propos. Les deux auteurs se sont bien trouvés et fonctionnent en pleine osmose. Les planches sont riches en cases, permettant d’instaurer de nombreux silences. Du beau travail de découpage !

C’est surtout le dessin de Daniel Casanave qui m’avait poussé à feuilleter le premier album. Son style semi-réaliste, très relâché, fait merveille. C’est dynamique et parfaitement adapté au propos. Les deux auteurs se sont bien trouvés et fonctionnent en pleine osmose. Les planches sont riches en cases, permettant d’instaurer de nombreux silences. Du beau travail de découpage !

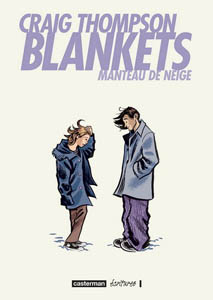

Craig Thomson nous met tout de suite dans un certain misérabilisme. Enfant, il dort avec son petit frère et ils ont froid quand bien même. Quelques anecdotes se succèdent, montrant une éducation à la dure où mieux valait filer droit. Hélas, la plupart des pages traitant de l’enfance n’ont pas vraiment d’intérêt pour la suite. On pourrait bien sûr penser que cela forge le caractère de Craig, mais tout cela est quand même bien décousu. On rentre réellement dans le vif du sujet quand il rencontre son premier amour.

Craig Thomson nous met tout de suite dans un certain misérabilisme. Enfant, il dort avec son petit frère et ils ont froid quand bien même. Quelques anecdotes se succèdent, montrant une éducation à la dure où mieux valait filer droit. Hélas, la plupart des pages traitant de l’enfance n’ont pas vraiment d’intérêt pour la suite. On pourrait bien sûr penser que cela forge le caractère de Craig, mais tout cela est quand même bien décousu. On rentre réellement dans le vif du sujet quand il rencontre son premier amour.