Titre : Tu mourras moins bête, T4 : Professeur Moustache étale sa science

Scénariste : Marion Montaigne

Dessinatrice : Marion Montaigne

Parution : Septembre 2015

Après avoir explosé sur la blogosphère, Marion Montaigne a reçu un succès mérité pour « Tu mourras moins bête », ses recueils de vulgarisation scientifique. Outre l’humour omniprésent, l’auteure aime remplir ses pages de références cinémas, séries ou simplement people. Le tout est publié chez Delcourt pour 250 pages.

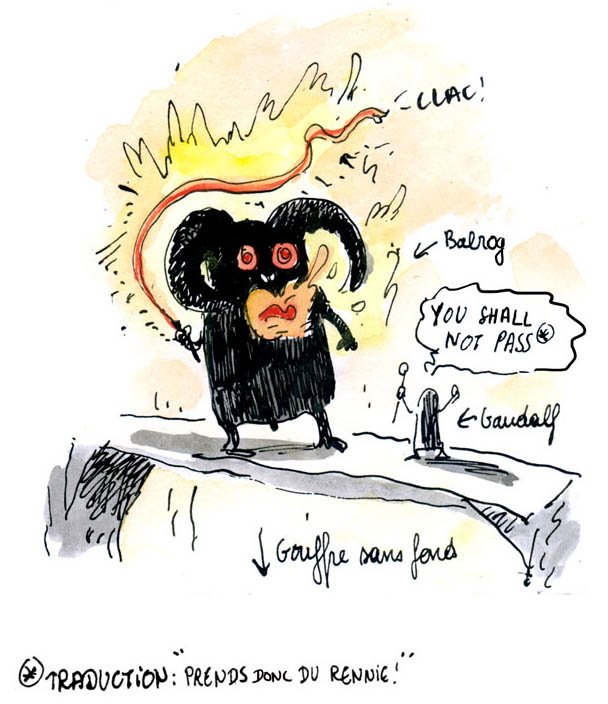

Depuis son changement d’éditeur, Marion Montaigne ne s’impose plus de thème général. On aborde donc tout et n’importe quoi, l’auteure se faisant plaisir avec ses sujets de prédilection. On retrouve donc beaucoup les explications geek (« Jurassic Park », « Le Seigneur des Anneaux », « Star Wars »…) et le pipi caca. Ainsi, on sent que Montaigne prend un plaisir infini à nous parler des pets…

Rire de la science par l’absurde.

Toutes les explications démarrent par une fausse carte postale dessinée par nombre d’invités. Chacun pose une question, à laquelle répond la dessinatrice. Si certains thèmes sont très généraux, d’autres partent un peu dans tous les sens. Au final, ce n’est pas plus mal, les notes ne suivant pas non plus un schéma systématique qui ennuierait le lecteur. Car force est de constater qu’après quatre tomes bien fournis, Marion Montaigne continue à être aussi drôle et didactique à la fois. Même si ce que l’on apprend a, dans ce tome, finalement peu d’intérêt. Comme un symbole, le livre se ferme sur la sexualité des dinosaures, une façon de mixer deux grands sujets traités dans ses livres…

Toutes les explications démarrent par une fausse carte postale dessinée par nombre d’invités. Chacun pose une question, à laquelle répond la dessinatrice. Si certains thèmes sont très généraux, d’autres partent un peu dans tous les sens. Au final, ce n’est pas plus mal, les notes ne suivant pas non plus un schéma systématique qui ennuierait le lecteur. Car force est de constater qu’après quatre tomes bien fournis, Marion Montaigne continue à être aussi drôle et didactique à la fois. Même si ce que l’on apprend a, dans ce tome, finalement peu d’intérêt. Comme un symbole, le livre se ferme sur la sexualité des dinosaures, une façon de mixer deux grands sujets traités dans ses livres…

Au niveau du dessin, on retrouve le trait particulièrement relâché de Marion Montaigne et colorisé à l’aquarelle. C’est clairement ce qui peut rebuter le plus au premier abord, mais son efficacité est évidente. C’est là le plus important.

Ce tome confirme (si besoin était) tout le talent de Marion Montaigne pour la vulgarisation. Et plus que pour apprendre des choses, on lit avant tout « Tu mourras moins bête » pour rire avec l’auteure de la science et de tous les questionnements que cela peut apporter. Et si c’est absurde, c’est encore meilleur !

![]()

![]()

L’influence de « The Lord of the Ring » est évidente. La saga a déjà vu cohabiter des elfes, des nains, des humains, des trolls ou des orques. Les nains vivent sous terre. Ils sont en conflit avec les elfes… Bref, les adeptes du genre seront ravis de s’immerger dans cet univers à la fois familier et original. Les illustrations de Jérôme Lereculey participent activement au dépaysement de la lecture. Que ce soit dans le paysage minéral des grottes souterraines des nains et dans les étendues forestières et sauvages, son trait arrive à nous plonger pleinement dans cette grande aventure. Sa capacité à faire transpirer l’ambiance particulière des scènes nocturnes est également à signaler.

L’influence de « The Lord of the Ring » est évidente. La saga a déjà vu cohabiter des elfes, des nains, des humains, des trolls ou des orques. Les nains vivent sous terre. Ils sont en conflit avec les elfes… Bref, les adeptes du genre seront ravis de s’immerger dans cet univers à la fois familier et original. Les illustrations de Jérôme Lereculey participent activement au dépaysement de la lecture. Que ce soit dans le paysage minéral des grottes souterraines des nains et dans les étendues forestières et sauvages, son trait arrive à nous plonger pleinement dans cette grande aventure. Sa capacité à faire transpirer l’ambiance particulière des scènes nocturnes est également à signaler.

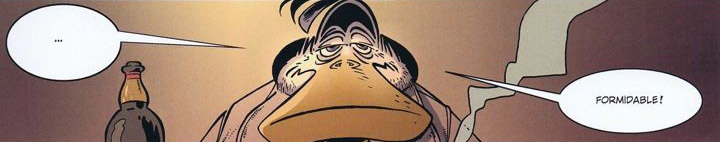

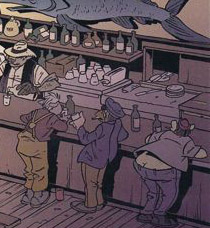

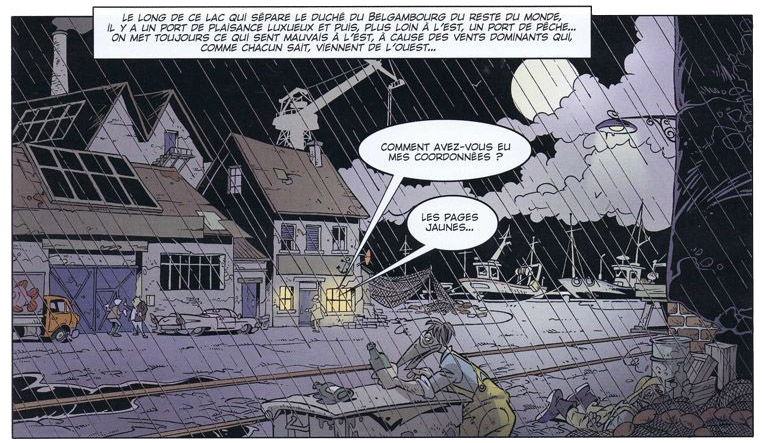

De son côté, Canardo a d’autres soucis. Cette ravissante demoiselle amnésique lui occupe tout son temps. Elle a été retrouvée au milieu d’un lac par un pêcheur d’anguilles qui depuis l’a recueillie. L’essentiel des échanges entre le palmipède et sa cliente se déroule donc dans un bouiboui spécialisé dans la cuisson de l’anguille. Cela permet aux auteurs de créer quelque chose qu’ils adorent et pour lesquels ils sont particulièrement talentueux : une petite communauté vivant quasiment en autarcie au milieu de nulle part. Chacune de ces immersions dans ces lieux gris où grouille cette faune particulière est un véritable bonheur. Le séjour chez Harry confirme ce postulat.

De son côté, Canardo a d’autres soucis. Cette ravissante demoiselle amnésique lui occupe tout son temps. Elle a été retrouvée au milieu d’un lac par un pêcheur d’anguilles qui depuis l’a recueillie. L’essentiel des échanges entre le palmipède et sa cliente se déroule donc dans un bouiboui spécialisé dans la cuisson de l’anguille. Cela permet aux auteurs de créer quelque chose qu’ils adorent et pour lesquels ils sont particulièrement talentueux : une petite communauté vivant quasiment en autarcie au milieu de nulle part. Chacune de ces immersions dans ces lieux gris où grouille cette faune particulière est un véritable bonheur. Le séjour chez Harry confirme ce postulat.

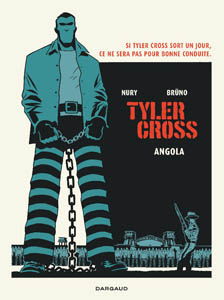

La force de cette série est de présenter un héros particulièrement froid et violent, doté d’une morale minimale. Pourtant, notre empathie pour lui est bien réelle puisqu’on espère qu’il s’en sortira. La violence est omniprésente, portée par une narration parfaitement maîtrisée. C’était déjà un des points forts du premier album, on le retrouve ici. Les textes sont un véritable plaisir de lecture, sublimés par la mise en image. Les cases longues et grandes donnent une vraie dimension cinématographique à l’ensemble. Mais qu’on ne s’y trompe pas : « Tyler Cross » s’inspire du cinéma, mais utilise au mieux les codes de la bande-dessinée.

La force de cette série est de présenter un héros particulièrement froid et violent, doté d’une morale minimale. Pourtant, notre empathie pour lui est bien réelle puisqu’on espère qu’il s’en sortira. La violence est omniprésente, portée par une narration parfaitement maîtrisée. C’était déjà un des points forts du premier album, on le retrouve ici. Les textes sont un véritable plaisir de lecture, sublimés par la mise en image. Les cases longues et grandes donnent une vraie dimension cinématographique à l’ensemble. Mais qu’on ne s’y trompe pas : « Tyler Cross » s’inspire du cinéma, mais utilise au mieux les codes de la bande-dessinée.

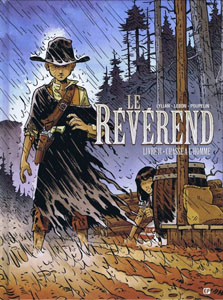

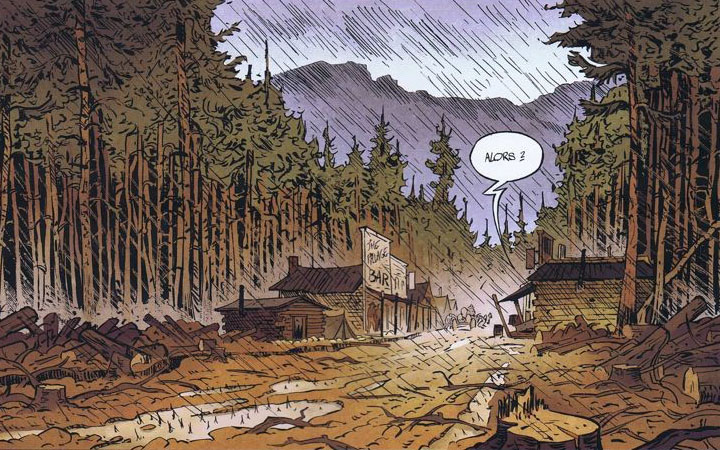

Ce tome se révèle rapidement décevant par rapport au premier. Ce second opus narre une histoire de vengeance classique et donc sans surprise. Le scénario se contente donc d’une chasse à l’homme, comme l’indique si bien le titre. Le livre se lit alors avec plaisir, mais sans retenir notre attention plus que ça. Les gimmicks du genre s’accumulent sans passionner. L’ouvrage est plein de référence. Mais si le premier tome proposait son lot de surprises, il n’y en a plus ici. Dommage.

Ce tome se révèle rapidement décevant par rapport au premier. Ce second opus narre une histoire de vengeance classique et donc sans surprise. Le scénario se contente donc d’une chasse à l’homme, comme l’indique si bien le titre. Le livre se lit alors avec plaisir, mais sans retenir notre attention plus que ça. Les gimmicks du genre s’accumulent sans passionner. L’ouvrage est plein de référence. Mais si le premier tome proposait son lot de surprises, il n’y en a plus ici. Dommage.

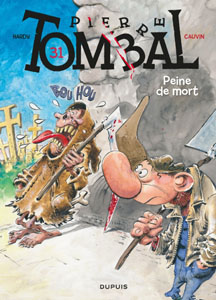

« Pierre Tombal » est une série grand public. Elle s’adresse vraiment à tous les publics. Malgré le lieu original dans lequel elle se déroule, elle ravira un grand nombre de lecteurs. La bonne idée est vraiment de rire la Mort. Le scénario de Cauvin démystifie la grande faucheuse et tout ce qui l’entoure. Je trouve la performance remarquable. Les sagas construites autour d’un corps de métier sont nombreuses : les profs, les pompiers, les psys, les policiers… Tous ont leur bande dessinée. Je dois vous dire qu’elles me paraissent moins avant-gardistes que celle qui traite d’un fossoyeur ! Comme beaucoup d’œuvres de Cauvin, l’album se compose d’une succession de gags s’étalant chacun sur une à trois pages.

« Pierre Tombal » est une série grand public. Elle s’adresse vraiment à tous les publics. Malgré le lieu original dans lequel elle se déroule, elle ravira un grand nombre de lecteurs. La bonne idée est vraiment de rire la Mort. Le scénario de Cauvin démystifie la grande faucheuse et tout ce qui l’entoure. Je trouve la performance remarquable. Les sagas construites autour d’un corps de métier sont nombreuses : les profs, les pompiers, les psys, les policiers… Tous ont leur bande dessinée. Je dois vous dire qu’elles me paraissent moins avant-gardistes que celle qui traite d’un fossoyeur ! Comme beaucoup d’œuvres de Cauvin, l’album se compose d’une succession de gags s’étalant chacun sur une à trois pages. Cette grande variété d’intervenants permet une diversification intéressante des gags. Les disputes entre la Vie et la Mort, les problèmes pratiques de Pierre dans son métier, la fascination des humains pour la Mort, les soucis de ses « locataires », l’originalité de certains passages de vie à trépas… Les idées ne manquent et sont exploitées avec talent. Cela fait que la lecture ne souffre d’aucun temps mort. Aucune planche n’est moyenne. Cauvin, après toutes ses années, fait toujours preuve d’une grande imagination. La nouveauté prend les jolis traits et les ravissantes courbes de la cousine de Pierre qui a décidé elle-aussi de se lancer dans le métier. Je vous laisserai la découvrir. Je peux néanmoins vous que son personnage peut avoir un potentiel intéressant car elle jour sur le glamour, thématique peu utilisée jusqu’alors.

Cette grande variété d’intervenants permet une diversification intéressante des gags. Les disputes entre la Vie et la Mort, les problèmes pratiques de Pierre dans son métier, la fascination des humains pour la Mort, les soucis de ses « locataires », l’originalité de certains passages de vie à trépas… Les idées ne manquent et sont exploitées avec talent. Cela fait que la lecture ne souffre d’aucun temps mort. Aucune planche n’est moyenne. Cauvin, après toutes ses années, fait toujours preuve d’une grande imagination. La nouveauté prend les jolis traits et les ravissantes courbes de la cousine de Pierre qui a décidé elle-aussi de se lancer dans le métier. Je vous laisserai la découvrir. Je peux néanmoins vous que son personnage peut avoir un potentiel intéressant car elle jour sur le glamour, thématique peu utilisée jusqu’alors.

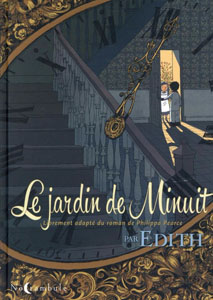

« Le jardin de minuit » est une histoire d’amitié entre deux enfants, d’où son étiquetage jeunesse. Le personnage principal, Tom, sur qui tout est centré est jeune, mais impétueux. On suit son histoire, qu’il raconte par lettres à son frère Peter. L’adaptation d’Edith se devait de retranscrire les deux ambiances de l’histoire. D’un côté, un quotidien morne, gris et ennuyeux. De l’autre, de beaux jardins victoriens baignés de lumière.

« Le jardin de minuit » est une histoire d’amitié entre deux enfants, d’où son étiquetage jeunesse. Le personnage principal, Tom, sur qui tout est centré est jeune, mais impétueux. On suit son histoire, qu’il raconte par lettres à son frère Peter. L’adaptation d’Edith se devait de retranscrire les deux ambiances de l’histoire. D’un côté, un quotidien morne, gris et ennuyeux. De l’autre, de beaux jardins victoriens baignés de lumière.

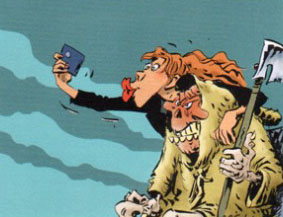

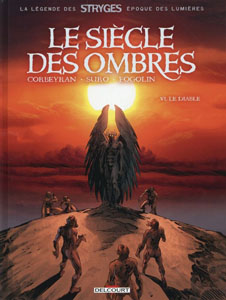

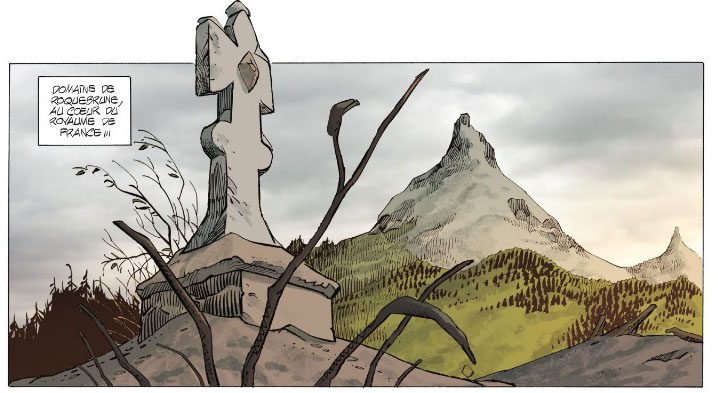

« Le siècle des ombres » conte donc cette bataille durant le dix-huitième siècle. La quatrième de couverture présente les enjeux avec les mots suivants : « 1751. Quelques décennies avant la Révolution française, un vent d’idées nouvelles souffle à travers l’Europe. Un vent de progrès et de liberté… Mais au cœur de ce Siècle des lumières, la découverte d’une étrange météorite à l’autre bout du monde ravive de vieux antagonismes. Au service du cardinal d’Orcières, Cylinia et Abeau de Roquebrune se lancent alors aux trousses du baron d’Holbach, philosophe et encyclopédiste éclairé, qu’ils soupçonnent d’être l’insaisissable Sandor G. Weltman. Cette traque se double d’une lutte acharnée pour la possession de cette pierre aux mystérieux pouvoirs… »

« Le siècle des ombres » conte donc cette bataille durant le dix-huitième siècle. La quatrième de couverture présente les enjeux avec les mots suivants : « 1751. Quelques décennies avant la Révolution française, un vent d’idées nouvelles souffle à travers l’Europe. Un vent de progrès et de liberté… Mais au cœur de ce Siècle des lumières, la découverte d’une étrange météorite à l’autre bout du monde ravive de vieux antagonismes. Au service du cardinal d’Orcières, Cylinia et Abeau de Roquebrune se lancent alors aux trousses du baron d’Holbach, philosophe et encyclopédiste éclairé, qu’ils soupçonnent d’être l’insaisissable Sandor G. Weltman. Cette traque se double d’une lutte acharnée pour la possession de cette pierre aux mystérieux pouvoirs… »

Revisiter un mythe, c’est lui apporter quelque chose. Scott Mc Cloud tente de le moderniser en le situant dans le milieu d’art New-Yorkais. De ce milieu, on ne visitera qu’une seule galerie et le MOMA, dont on ne verra pas grand-chose. La réflexion porte avant tout sur le succès plus que sur l’Art en tant que tel. Ainsi la problématique est : le talent brut (sculpter avec maestria) suffit-il ? Quid des idées ? Des coucheries ? Des copinages ? Des critiques ? De la chance ? Si Scott Mc Cloud aborde ses questions, il n’apporte finalement pas grand-chose, même si certaines idées sont pertinentes.

Revisiter un mythe, c’est lui apporter quelque chose. Scott Mc Cloud tente de le moderniser en le situant dans le milieu d’art New-Yorkais. De ce milieu, on ne visitera qu’une seule galerie et le MOMA, dont on ne verra pas grand-chose. La réflexion porte avant tout sur le succès plus que sur l’Art en tant que tel. Ainsi la problématique est : le talent brut (sculpter avec maestria) suffit-il ? Quid des idées ? Des coucheries ? Des copinages ? Des critiques ? De la chance ? Si Scott Mc Cloud aborde ses questions, il n’apporte finalement pas grand-chose, même si certaines idées sont pertinentes.