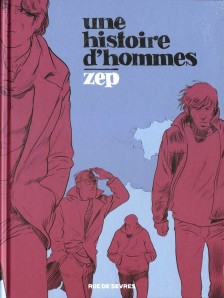

Titre : Une histoire d’hommes

Scénariste : Zep

Dessinateur : Zep

Parution : Septembre 2013

La sortie d’un album de Zep est toujours un événement, même lorsque ce n’est pas un nouveau « Titeuf ». Depuis des années, l’auteur a bien réussi a se démarquer de son héros à la mèche blonde avec des livres pour adultes comme « Les filles électriques », « L’enfer des concerts » ou le best-seller « Happy Sex ». J’avoue beaucoup aimer cette partie de l’œuvre de l’auteur. Mais le véritable évènement est que le nouvel album de Zep, intitulé « Une histoire d’hommes » n’est pas destiné (avant tout) à faire rire. C’est une histoire plus sérieuse qui nous est présentée là et avec un style de dessin plus réaliste. Un vrai défi pour le Suisse et c’est peu de dire qu’il était attendu au tournant. Cet ouvrage sert de lancement pour la nouvelle maison d’édition Rue de Sèvres (on a vu pire comme médiatisation !). Ce livre fait une soixantaine de pages et coûte pas moins de 18 euros.

Zep connaît bien le milieu de la musique puisqu’il a lui-même joué dans des groupes. C’est l’histoire des Tricky Fingers. Ce groupe de rock, alors en pleine ascension va exploser en plein vol. La plupart des musiciens feront leur vie loin de la musique, à l’exception de Sandro qui deviendra une star. C’est ce dernier que les autres vont rejoindre, près de vingt ans après, dans sa somptueuse villa. L’occasion de se remémorer des souvenirs et de régler des comptes…

Des tensions et des non-dits

Le titre « Une histoire d’hommes » est parfaitement choisi. Tout est ici question d’hommes (et donc de femmes, forcément !) et de leurs rapports humains. Zep nous construit donc un groupe classique : un batteur rigolo, un chanteur charismatique, un guitariste introverti mais au talent brut et un bassiste discret. Vingt ans après, rien n’a fondamentalement changé et les discussions fonctionnent presque en automatique. C’est clairement le point fort de l’album : des mecs qui ont presque vécu ensemble et qui se vannent à tout va, chacun jouant son rôle. Les tensions et les non-dits sont également présents et l’histoire finit par les dévoiler au fur et à mesure.

Zep construit son ouvrage selon un principe de flashbacks. On suit donc à la fois les musiciens allant retrouver leur pote star que l’ascension du groupe Tricky Fingers. La narration est fluide, même si les surprises apportées par l’histoire laissent un peu indifférent. C’est ce qui manque ici : de l’émotion. Clairement, le but de l’album est d’émouvoir, mais je n’ai pas été touché plus que ça par le destin de ces musiciens. C’est dommage, car l’aspect humain est plutôt réussi. Un petit bilan en demi-teinte en quelque sorte.

Concernant le dessin, le passage en réaliste de Zep est une réussite. Ce n’est pas transcendant, mais il possède la vivacité nécessaire aux passages sur scène, les personnages sont bien identifiés. Là-dessus, on ne peut qu’être satisfait du travail de l’auteur. Je suis plus critique sur le choix de coloriser le tout par monochromie. Chaque scène possède sa couleur. Cela aide la narration mais rend le tout un peu froid.

Je tiens à noter que l’ouvrage est vraiment de belle facture. Le papier est très épais, presque cartonné. Le problème est le prix, franchement excessif pour une bande-dessinée de 60 pages… Visiblement, Rue de Sèvres souhaite entrer dans les librairies avec des « beaux » livres. Mais attention à l’inflation des prix des ouvrages. Pour ma part, j’ai lu le livre en bibliothèque et il y a peu de chance que je l’achète, entre grande partie à cause du prix. Dommage.

Au final, j’ai bien aimé cette « Histoire d’hommes », mais elle m’a laissé un goût un peu amer dans le sens où je sens que l’ambition de l’auteur était tout autre. Cependant, Zep réussit son coup et la prochaine fois qu’il proposera un ouvrage du même type, je le lirai certainement avec plaisir.

![]()

![]()

Liz n’aime pas les robes. Voilà le point de départ de l’intrigue. Elle n’aime donc pas les poupées, le rose et tout ce qui va avec. Elle aime les jeux de garçons et jouer avec eux. Hélas, il n’existe visiblement pas d’espace intermédiaire. Elle se retrouve ainsi mise à l’écart des deux communautés. Au-delà du côté garçon manqué, c’est avant tout l’histoire des marginaux qui est narrée. Hélas, le tout reste très terre-à-terre et ce n’est que dans les ultimes pages que la notion de marginalité (au sens large du terme) prend vraiment sa place.

Liz n’aime pas les robes. Voilà le point de départ de l’intrigue. Elle n’aime donc pas les poupées, le rose et tout ce qui va avec. Elle aime les jeux de garçons et jouer avec eux. Hélas, il n’existe visiblement pas d’espace intermédiaire. Elle se retrouve ainsi mise à l’écart des deux communautés. Au-delà du côté garçon manqué, c’est avant tout l’histoire des marginaux qui est narrée. Hélas, le tout reste très terre-à-terre et ce n’est que dans les ultimes pages que la notion de marginalité (au sens large du terme) prend vraiment sa place.

« Le jardin de minuit » est une histoire d’amitié entre deux enfants, d’où son étiquetage jeunesse. Le personnage principal, Tom, sur qui tout est centré est jeune, mais impétueux. On suit son histoire, qu’il raconte par lettres à son frère Peter. L’adaptation d’Edith se devait de retranscrire les deux ambiances de l’histoire. D’un côté, un quotidien morne, gris et ennuyeux. De l’autre, de beaux jardins victoriens baignés de lumière.

« Le jardin de minuit » est une histoire d’amitié entre deux enfants, d’où son étiquetage jeunesse. Le personnage principal, Tom, sur qui tout est centré est jeune, mais impétueux. On suit son histoire, qu’il raconte par lettres à son frère Peter. L’adaptation d’Edith se devait de retranscrire les deux ambiances de l’histoire. D’un côté, un quotidien morne, gris et ennuyeux. De l’autre, de beaux jardins victoriens baignés de lumière.

Le cœur du sujet reste cependant le service militaire. Perdus au Maroc, dans une guerre plus ou moins cachée par le gouvernement, les jeunes espagnols se retrouvent démunis en plein désert. Outre les habituels brimades et rapports de force, propres à toutes les armées, c’est ici les problèmes d’alimentation qui sont au cœur du sujet. Mal ravitaillés, les soldats crèvent de faim et toutes les combines sont bonnes pour mieux manger.

Le cœur du sujet reste cependant le service militaire. Perdus au Maroc, dans une guerre plus ou moins cachée par le gouvernement, les jeunes espagnols se retrouvent démunis en plein désert. Outre les habituels brimades et rapports de force, propres à toutes les armées, c’est ici les problèmes d’alimentation qui sont au cœur du sujet. Mal ravitaillés, les soldats crèvent de faim et toutes les combines sont bonnes pour mieux manger.

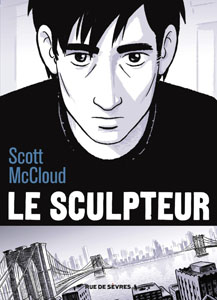

Revisiter un mythe, c’est lui apporter quelque chose. Scott Mc Cloud tente de le moderniser en le situant dans le milieu d’art New-Yorkais. De ce milieu, on ne visitera qu’une seule galerie et le MOMA, dont on ne verra pas grand-chose. La réflexion porte avant tout sur le succès plus que sur l’Art en tant que tel. Ainsi la problématique est : le talent brut (sculpter avec maestria) suffit-il ? Quid des idées ? Des coucheries ? Des copinages ? Des critiques ? De la chance ? Si Scott Mc Cloud aborde ses questions, il n’apporte finalement pas grand-chose, même si certaines idées sont pertinentes.

Revisiter un mythe, c’est lui apporter quelque chose. Scott Mc Cloud tente de le moderniser en le situant dans le milieu d’art New-Yorkais. De ce milieu, on ne visitera qu’une seule galerie et le MOMA, dont on ne verra pas grand-chose. La réflexion porte avant tout sur le succès plus que sur l’Art en tant que tel. Ainsi la problématique est : le talent brut (sculpter avec maestria) suffit-il ? Quid des idées ? Des coucheries ? Des copinages ? Des critiques ? De la chance ? Si Scott Mc Cloud aborde ses questions, il n’apporte finalement pas grand-chose, même si certaines idées sont pertinentes.