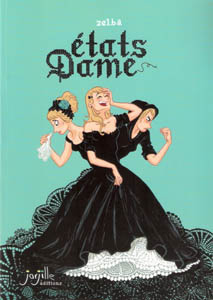

Titre : États dame

Scénariste : Zelba

Dessinatrice : Zelba

Parution : Octobre 2013

Zelba est une auteure de bande-dessinée allemande. Son blog BD est régulièrement adapté au format papier aux éditions Jarjille, le tout étant assorti pour moitié d’inédits. « États dame » est donc une série d’histoires autobiographiques, le troisième paru à ce jour. Le tout pèse près de 130 pages pour le prix de 15€.

La particularité des récits autobiographiques de Zelba, c’est qu’ils sont constitués à la fois d’anecdotes contemporaines comme de souvenirs d’enfance. Ils peuvent durer une seule page ou plus d’une dizaine de pages. Souvent, les récits très courts concernent ses deux enfants qui, comme tous enfants qui se respectent, sortent parfois des remarques très drôles. Les souvenirs d’enfance sont souvent plus tristes, faisant appel à ses rapports avec sa mère et sa grand-mère notamment, qui sont décédées. L’aspect nostalgique y est bien plus fort et le rire moins fréquent.

Un équilibre entre humour et nostalgie.

La particularité de l’autobiographie version Zelba est donc un équilibre entre tendresse, humour, nostalgie et tristesse. Le tout est parfaitement illustré par la couverture, montrant son personnage divisé en trois. Cet équilibre est bien géré. En première lecture, il m’a semblé que l’ouvrage était moins drôle que les précédents et bien plus nostalgique. En relecture, ce n’est pas le cas finalement. Il faut dire que les enfants vieillissent et leurs petites phrases décalées se font plus rares !

Les récits longs se basent aussi sur des périodes plus longues (plusieurs mois ou plusieurs semaines). Ce sont aussi les plus intéressants. Il est étonnant de voir que Zelba a encore des choses incroyables à raconter et on se demande comment elle a pu ne pas en parler avant ! Je pense notamment à cette histoire de fracture de la mâchoire qui ne laissera personne indifférent. Ou encore la naissance de l’un de ses enfants.

Les récits longs se basent aussi sur des périodes plus longues (plusieurs mois ou plusieurs semaines). Ce sont aussi les plus intéressants. Il est étonnant de voir que Zelba a encore des choses incroyables à raconter et on se demande comment elle a pu ne pas en parler avant ! Je pense notamment à cette histoire de fracture de la mâchoire qui ne laissera personne indifférent. Ou encore la naissance de l’un de ses enfants.

La grande capacité de Zelba, c’est qu’elle présente un personnage attachant, avec ses défauts et ses qualités. L’autodérision est bien présente, mais contrairement à d’autres récits, mais elle n’est pas au centre des histoires, loin de là. Ce côté « vrai » fait que l’on est d’autant plus touché par les récits qu’elle nous propose.

Au niveau du dessin, Zelba adopte des planches construites façon blog. Pas de délimitations de case et un trait relâché parfaitement adapté. Le tout est maîtrisé et n’est pas avare en décors lorsque c’est nécessaire. Mais l’ouvrage est beaucoup centré sur l’humain, et cela se retrouve dans les planches. Les dialogues sont écrits en noir et la narration en gris, facilitant la lecture sans alourdir les pages. Enfin, la colorisation en niveaux de gris est très réussi et donne de la matière à l’ouvrage.

Si beaucoup de dessinateurs (et notamment blogueurs BD) font des autobiographies sans vraiment s’ouvrir, on ne pourra pas reprocher ça à Zelba. Ses histoires nous touchent, car elles savent aborder des sujets graves, voire tabous, comme la maladie et la mort. Sans sentimentalisme excessif, sachant apporter des touches d’humour qui équilibrent toujours parfaitement le tout, on dévore le tout et à la fermeture du livre, on ne peut qu’avoir de la sympathie pour l’auteure. Un beau travail qui continue à toucher le lecteur au fur et à mesure des ouvrages.

![]()

Note : 15/20

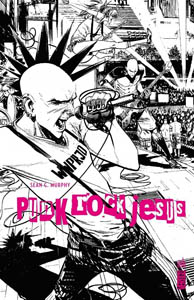

Sean Murphy s’attaque essentiellement à trois sujets : le premier est une critique de la religion et du fondamentalisme. Plus précisément, il attaque les évangélistes américains. Sa deuxième victime est donc le puritanisme américain, que Chris (et pas Jesus !) fera exploser en chantant dans un groupe de punk rock. Enfin, le dernier thème est bien évidemment la téléréalité en tant que tel, avec isolement des personnes et toute puissance de la production sur leurs vies.

Sean Murphy s’attaque essentiellement à trois sujets : le premier est une critique de la religion et du fondamentalisme. Plus précisément, il attaque les évangélistes américains. Sa deuxième victime est donc le puritanisme américain, que Chris (et pas Jesus !) fera exploser en chantant dans un groupe de punk rock. Enfin, le dernier thème est bien évidemment la téléréalité en tant que tel, avec isolement des personnes et toute puissance de la production sur leurs vies.

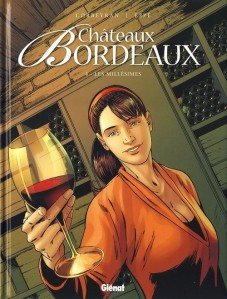

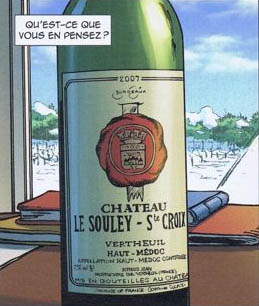

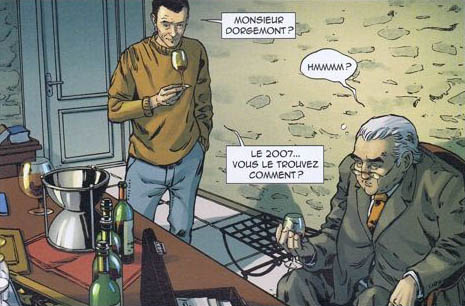

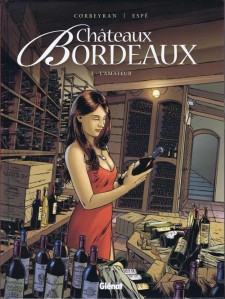

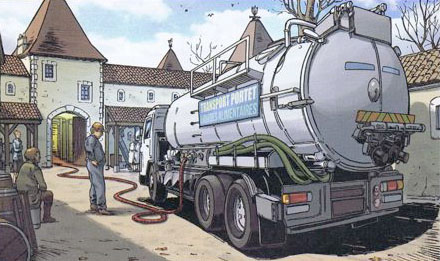

Châteaux Bordeaux s’inscrit dans la lignée de grandes sagas familiales telles que Les Maîtres de l’orgepar exemple. La différence est qu’elle ne traverse pas les générations et se concentre sur le destin d’un seul protagoniste. Néanmoins, à travers l’histoire, l’auteur arrive à nous faire découvrir le passé du domaine viticole et de la famille Beaudricourt. La structure narrative fait qu’il est indispensable d’avoir lu les trois premiers épisodes pour ne pas se sentir perdu en découvrant Les millésimes. L’intrigue se déroule de manière classique et s’adresse à un public large.

Châteaux Bordeaux s’inscrit dans la lignée de grandes sagas familiales telles que Les Maîtres de l’orgepar exemple. La différence est qu’elle ne traverse pas les générations et se concentre sur le destin d’un seul protagoniste. Néanmoins, à travers l’histoire, l’auteur arrive à nous faire découvrir le passé du domaine viticole et de la famille Beaudricourt. La structure narrative fait qu’il est indispensable d’avoir lu les trois premiers épisodes pour ne pas se sentir perdu en découvrant Les millésimes. L’intrigue se déroule de manière classique et s’adresse à un public large.

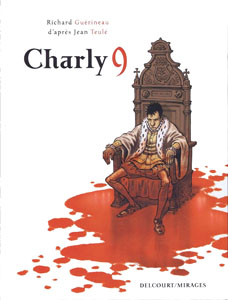

Le tout démarre par une scène qui pose le personnage. Acculé par sa mère, son frère et tous leurs conseillers, Charles IX ordonne le massacre de la Saint Barthélémy. Mais c’est avant tout pour qu’on le laisse tranquille. Car tout est fait pour le manipuler. D’abord choqué par l’idée que l’on assassine une personne, la discussion grandit et le nombre de victimes pressenties également… Lui ne veut pas, toute la cour le veut. Mais il est le Roi et il faut sa signature. Il l’appose et le voilà condamné à la culpabilité.

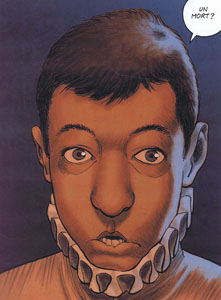

Le tout démarre par une scène qui pose le personnage. Acculé par sa mère, son frère et tous leurs conseillers, Charles IX ordonne le massacre de la Saint Barthélémy. Mais c’est avant tout pour qu’on le laisse tranquille. Car tout est fait pour le manipuler. D’abord choqué par l’idée que l’on assassine une personne, la discussion grandit et le nombre de victimes pressenties également… Lui ne veut pas, toute la cour le veut. Mais il est le Roi et il faut sa signature. Il l’appose et le voilà condamné à la culpabilité. Au-delà de l’anecdote, le livre propose une galerie de personnages des plus connus. Outre la cour royale (Catherine de Médicis, la future reine Margot, Charles IX…), on retrouve des artistes (Ronsard) ou des personnalités autres (Ambroise Paré). Il n’en est pas trop fait là-dessus. Cela permet surtout de voir quels liens avaient ces personnes avec le Roi. Plus étonnant, le langage parlé par les personnages est à la fois modernisé et conservé comme à l’époque. Le tout est pourtant très fluide et agréable.

Au-delà de l’anecdote, le livre propose une galerie de personnages des plus connus. Outre la cour royale (Catherine de Médicis, la future reine Margot, Charles IX…), on retrouve des artistes (Ronsard) ou des personnalités autres (Ambroise Paré). Il n’en est pas trop fait là-dessus. Cela permet surtout de voir quels liens avaient ces personnes avec le Roi. Plus étonnant, le langage parlé par les personnages est à la fois modernisé et conservé comme à l’époque. Le tout est pourtant très fluide et agréable.

L’histoire démarre par l’apparition d’un nouveau personnage. Il prend les traits d’un américain prénommé Logan. Il se présente comme étant photographe et rencontre l’héroïne au cours de son travail artistique. Il est intrigant. On se doute que le Bostonien ne nous dit pas tout et possède quelques secrets. Cet apport est attrayant et amène une nouvelle corde à l’arc narratif. Le nouveau venu apparaît tout au long de l’album et s’avère être un fil conducteur des pérégrinations d’Alexandra.

L’histoire démarre par l’apparition d’un nouveau personnage. Il prend les traits d’un américain prénommé Logan. Il se présente comme étant photographe et rencontre l’héroïne au cours de son travail artistique. Il est intrigant. On se doute que le Bostonien ne nous dit pas tout et possède quelques secrets. Cet apport est attrayant et amène une nouvelle corde à l’arc narratif. Le nouveau venu apparaît tout au long de l’album et s’avère être un fil conducteur des pérégrinations d’Alexandra.

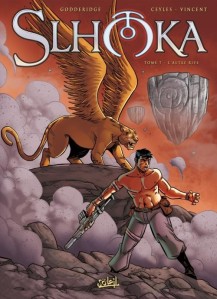

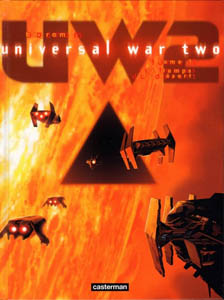

La quatrième de couverture propose le résumé suivant : « La Première Guerre Universelle a été apocalyptique. L’humanité a manqué d’être anéantie en même temps que la Terre. Et la situation des survivants reste dramatique partout dans le système solaire. Sur Mars, on observe avec inquiétude le soleil mourir, dévoré par l’ultime wormhole laissé par la dictature. Après quelques années de paix, c’est une nouvelle tragédie qui se prépare. Et cette fois, elle embrasera toute la galaxie. »

La quatrième de couverture propose le résumé suivant : « La Première Guerre Universelle a été apocalyptique. L’humanité a manqué d’être anéantie en même temps que la Terre. Et la situation des survivants reste dramatique partout dans le système solaire. Sur Mars, on observe avec inquiétude le soleil mourir, dévoré par l’ultime wormhole laissé par la dictature. Après quelques années de paix, c’est une nouvelle tragédie qui se prépare. Et cette fois, elle embrasera toute la galaxie. » L’auteur ne se refuse rien. Il s’offre une machine apte à faire disparaître le soleil à moyen terme. Ce n’est pas rien ! Le fait de détruire la Terre dans la première saga ne lui avait pas suffi. D’ailleurs les événements s’enchaînent assez vite. Le fait que le wormhole soit connu fait disparaitre le côté mystérieux qui habitait la première saga. Le suspense ressenti était donc moins intense que je l’espérais. J’ai été moins surpris que je le supposais au cours de ma lecture. Néanmoins, je ne me suis pas ennuyé, loin s’en faut. La trame est relativement dense. L’auteur ne se perd pas en digression. C’est agréable car beaucoup de premiers tomes ont ce défaut. La fin de l’album laisse le lecteur plein de questions bien qu’il l’ait abreuvé d’informations tout au long de la cinquantaine de pages qui compose ce tome.

L’auteur ne se refuse rien. Il s’offre une machine apte à faire disparaître le soleil à moyen terme. Ce n’est pas rien ! Le fait de détruire la Terre dans la première saga ne lui avait pas suffi. D’ailleurs les événements s’enchaînent assez vite. Le fait que le wormhole soit connu fait disparaitre le côté mystérieux qui habitait la première saga. Le suspense ressenti était donc moins intense que je l’espérais. J’ai été moins surpris que je le supposais au cours de ma lecture. Néanmoins, je ne me suis pas ennuyé, loin s’en faut. La trame est relativement dense. L’auteur ne se perd pas en digression. C’est agréable car beaucoup de premiers tomes ont ce défaut. La fin de l’album laisse le lecteur plein de questions bien qu’il l’ait abreuvé d’informations tout au long de la cinquantaine de pages qui compose ce tome.

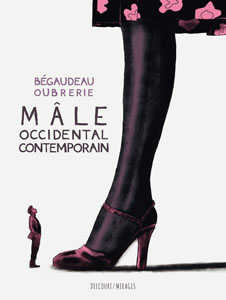

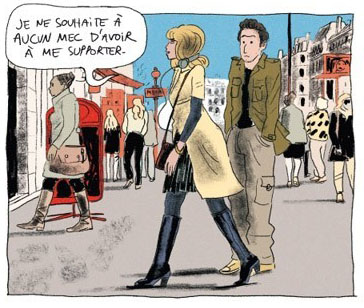

Du coup, l’ensemble manque de rythme et la conclusion n’apportera aucun message supplémentaire (et donnera même une impression encore plus négative). Tout est convenu et cliché, un comble ! Car il y a une volonté de montrer que le féminisme a fait son œuvre ! Le tout est bien évidemment baigné dans un parisianisme de tous les instants. Difficile d’imaginer ce genre de situations autre part qu’à Paris. Plus qu’une étude du « Mâle occidental contemporain », le livre est plutôt une étude des Parisiennes.

Du coup, l’ensemble manque de rythme et la conclusion n’apportera aucun message supplémentaire (et donnera même une impression encore plus négative). Tout est convenu et cliché, un comble ! Car il y a une volonté de montrer que le féminisme a fait son œuvre ! Le tout est bien évidemment baigné dans un parisianisme de tous les instants. Difficile d’imaginer ce genre de situations autre part qu’à Paris. Plus qu’une étude du « Mâle occidental contemporain », le livre est plutôt une étude des Parisiennes.