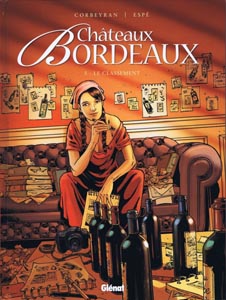

Titre : Châteaux Bordeaux, T5 : Le classement

Scénariste : Eric Corbeyran

Dessinateur : Espé

Parution : Septembre 2014

« Châteaux Bordeaux » est une saga familiale née de la collaboration d’Eric Corbeyran et d’Espé. Elle nous immerge dans le quotidien d’un grand domaine viticole local. Edité chez Glénat, cette aventure m’a attiré par le nom de son scénariste plutôt que par sa thématique. En effet, depuis ma rencontre avec « Le chant des Stryges », je suis avec attention les différentes parutions signées du célèbre auteur bordelais. « Uchronie(s) » ou « Le Maître de jeu », fruits du même arbre créatif, sont deux autres séries que je conseille.

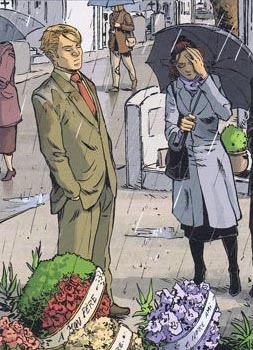

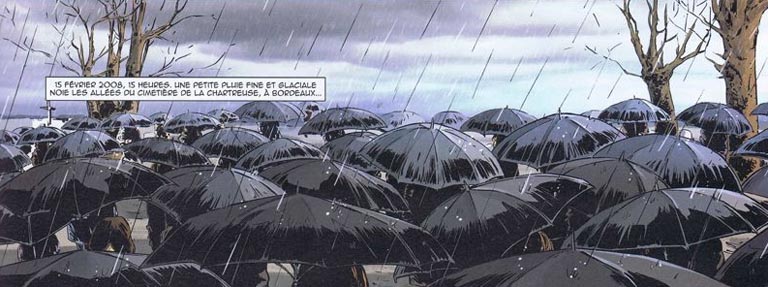

Contrairement à ces dernières intrigues, « Châteaux Bordeaux » est dénué de toute trace de fantastique. Elle débute par le décès de Monsieur Baudricourt, célèbre gérant du « Chêne Courbe ». La répartition de cet héritage devenait donc un enjeu de taille. Les deux fils souhaitent vendre ce patrimoine qui n’a de grand que le nom prestigieux. Mais leur petite sœur jusqu’alors exilée aux Etats-Unis, se fixe le défi impossible de donner à nouveau ses lettres de noblesse au domaine. Alexandra devient alors logiquement l’héroïne de cette aventure.

Le dernier épisode en date est le cinquième de la série. Il s’intitule « Le classement » et est apparu dans les librairies il y a quelques mois. Depuis la reprise de l’entreprise familiale par Alex, les épreuves se sont enchainées. Pour faire simple, chaque tome nous présente un souci majeur dans la mission que s’est fixée la néo-propriétaire. Ce nouvel opus est centré autour de l’appartenance du « Chêne Courbe » à un prestigieux classement de 1855 des vins du Médoc.

Le dernier épisode en date est le cinquième de la série. Il s’intitule « Le classement » et est apparu dans les librairies il y a quelques mois. Depuis la reprise de l’entreprise familiale par Alex, les épreuves se sont enchainées. Pour faire simple, chaque tome nous présente un souci majeur dans la mission que s’est fixée la néo-propriétaire. Ce nouvel opus est centré autour de l’appartenance du « Chêne Courbe » à un prestigieux classement de 1855 des vins du Médoc.

Des enjeux dramatiques assez secondaires.

Les auteurs font l’effort de greffer sur la trame familiale, une réelle présentation de l’univers viticole. Je dois vous avouer que ce milieu m’est inconnu et que la lecture de ces albums m’a appris énormément de choses dans le domaine. Si je regarde le verre à moitié plein, je dirais que le travail de recherche de Corbeyran est de grande qualité et remarquablement exploité. La vision du verre à moitié vide génère le sentiment que les enjeux dramatiques sont finalement assez secondaires en comparaison de la dimension documentaire de l’ensemble.

Le personnage d’Alexandra est attachant. Dès le début, le lecteur souhaite sa réussite et son bonheur. Les esprits chafouins lui reprocheront d’être dénué de toute zone d’ombre. Personnellement, j’ai accepté sans mal le côté parfait de l’héroïne. J’ai été touché par sa fragilité et admiré sa force face aux difficultés. Ce manichéisme est partiellement nuancé par une grande diversité de personnages secondaires. Certains d’entre eux soulèvent des interrogations quant à leurs réels objectifs et alimentent ainsi positivement l’intrigue.

Le regret que je ressens à l’égard de ce bouquin est la faible densité narrative. Au final, une fois la lecture terminée, on ne peut pas dire que l’histoire est beaucoup avancée. Je comprends bien qu’il faut du temps pour faire un bon vin mais pour construire une belle saga, il n’est pas interdit de montrer un peu de rythme et d’intensité dans le déroulement des événements. C’était déjà le défaut des tomes précédents et je ne peux pas dire que ce « Le Classement » déroge aux habitudes. C’est d’ailleurs cette fragilité qui fait disparaître petit à petit l’aspect dramatique au profit du documentaire. Je trouve cela dommage.

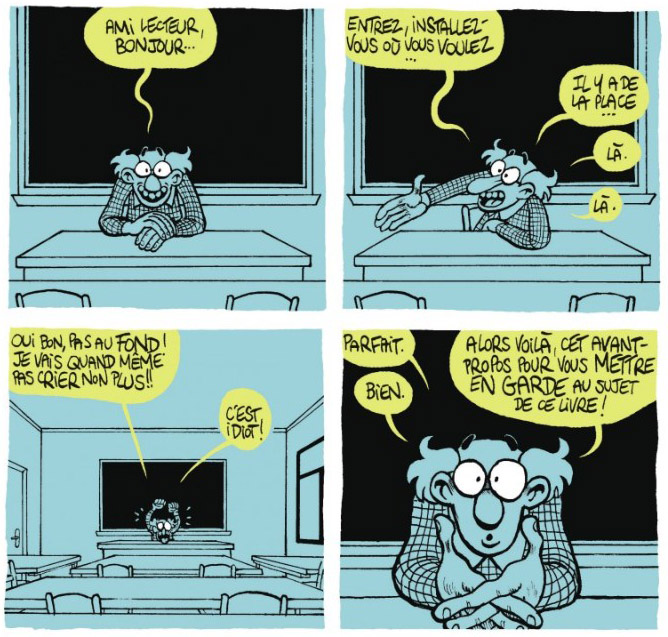

Avant de conclure cette critique, je vais évoquer rapidement les dessins d’Espé. Loin de moi l’idée de négliger le travail graphique mais disons que les illustrations offrent un support solide à la narration mais ne la subliment pas. Les décors sont travaillés, les personnages sont identifiables sans difficulté. Néanmoins, je ne peux pas dire que les pages soient habités par une atmosphère qui transpire et envahit le lecteur. Je pense que le trait d’Espé est trop académique pour sublimer le propos.

Au final, « Le classement » est un album honnête qui s’inscrit parfaitement dans la série à laquelle il appartient. La qualité de cette saga est constante et c’est un aspect appréciable car relativement rare. C’est une lecture qui se fait calmement, qui s’avère agréable mais qui ne remue pas les tripes et ne chatouillent pas les émotions. C’est dommage car je reste persuadé que le terreau scénaristique pourrait donner lieu à une lecture plus grave et intense. Peut-être pour au prochain épisode ?

![]()

Note : 12/20

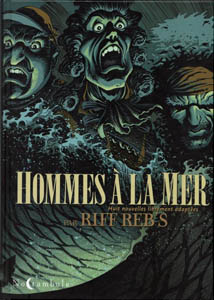

Cette diversité permet au lecteur de profiter de différentes facettes du récit de la mer. Ainsi, certaines nouvelles font la part belle aux dialogues et au vocabulaire des marins. D’autres ne sont faits que d’une narration accompagnant les dessins de l’auteur. Ainsi, immanquablement, le lecteur sera transporté par certains passages et beaucoup plus indifférent à d’autres. Ce manque de cohérence (et non de qualité) est dommageable.

Cette diversité permet au lecteur de profiter de différentes facettes du récit de la mer. Ainsi, certaines nouvelles font la part belle aux dialogues et au vocabulaire des marins. D’autres ne sont faits que d’une narration accompagnant les dessins de l’auteur. Ainsi, immanquablement, le lecteur sera transporté par certains passages et beaucoup plus indifférent à d’autres. Ce manque de cohérence (et non de qualité) est dommageable.

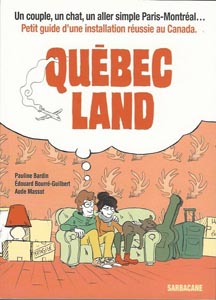

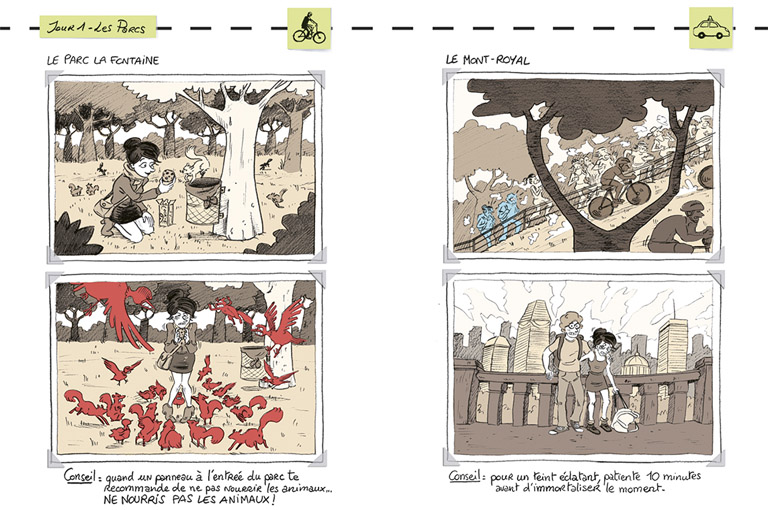

Ce manque d’empathie envers les personnages empêche donc le livre d’être touchant. Malheureusement, les tentatives d’humour tombent un peu à l’eau. C’est donc vers la découverte du Québec que se placent nos espoirs. Hélas, là aussi ce n’est pas bien palpitant. Car ce que l’on retient au final c’est qu’il y a beaucoup d’écureuil et que l’on tutoie son boulanger. Sinon, il fait froid et il y a des caribous.

Ce manque d’empathie envers les personnages empêche donc le livre d’être touchant. Malheureusement, les tentatives d’humour tombent un peu à l’eau. C’est donc vers la découverte du Québec que se placent nos espoirs. Hélas, là aussi ce n’est pas bien palpitant. Car ce que l’on retient au final c’est qu’il y a beaucoup d’écureuil et que l’on tutoie son boulanger. Sinon, il fait froid et il y a des caribous.

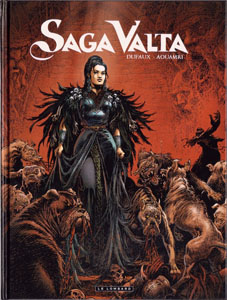

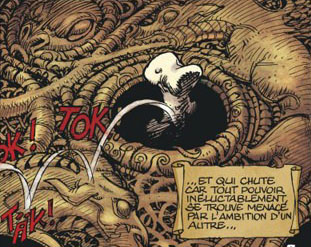

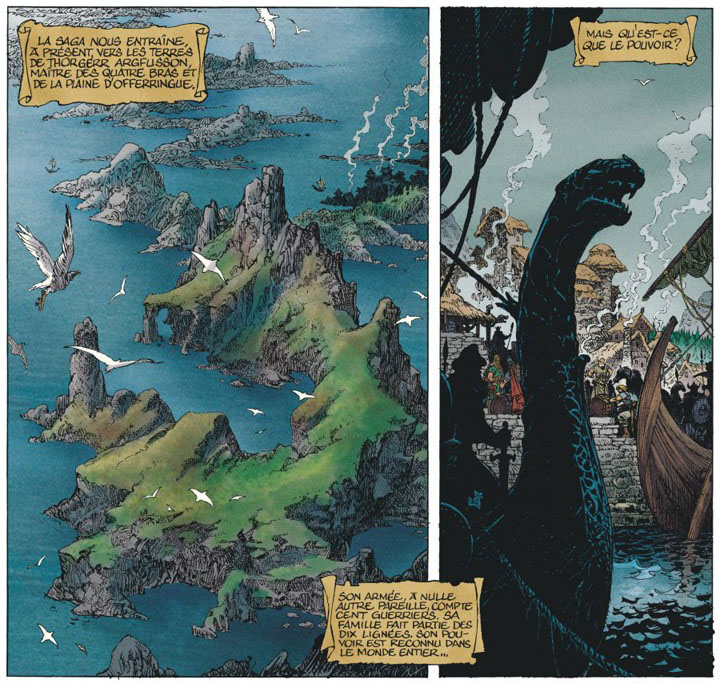

L’album évoqué aujourd’hui est le second tome de l’aventure. Sa parution chez « Le Lombard » date du mois de juin dernier. Il ne clôt pas l’histoire comme j’avais cru le comprendre. Le dénouement est annoncé pour le troisième acte. « Elle aimait, oui. Mais dans le déshonneur et la trahison. Jusqu’à mettre le pays à fleur et à sang. Alors, les dieux décidèrent d’intervenir… Voilà ce que raconte la Saga. » Tels sont les mots qui habillent la quatrième de couverture de l’ouvrage. La recette semble être un classique de la cuisine du neuvième. Le fait que la trame s’inscrive dans les mythes nordiques sous-entendait l’aspect conventionnel des enjeux. Cette absence supposée d’originalité ne me dérangeait dans le sens où toute vieille recette cuisinée avec talent se déguste toujours avec appétit.

L’album évoqué aujourd’hui est le second tome de l’aventure. Sa parution chez « Le Lombard » date du mois de juin dernier. Il ne clôt pas l’histoire comme j’avais cru le comprendre. Le dénouement est annoncé pour le troisième acte. « Elle aimait, oui. Mais dans le déshonneur et la trahison. Jusqu’à mettre le pays à fleur et à sang. Alors, les dieux décidèrent d’intervenir… Voilà ce que raconte la Saga. » Tels sont les mots qui habillent la quatrième de couverture de l’ouvrage. La recette semble être un classique de la cuisine du neuvième. Le fait que la trame s’inscrive dans les mythes nordiques sous-entendait l’aspect conventionnel des enjeux. Cette absence supposée d’originalité ne me dérangeait dans le sens où toute vieille recette cuisinée avec talent se déguste toujours avec appétit. Une des forces, à mes yeux, de cet album est sa densité scénaristique. La lecture ne souffre d’aucun temps mort. Les événements s’enchaînent avec une cadence soutenue et attise avec constance le feu de la curiosité. Mais le déroulement de l’histoire n’est pas assimilable à un tourbillon effréné. La narration alterne des scènes de bataille ou de combat avec des moments plus intimistes et calmes. Sur un principe proche, l’auteur arrive à faire exister à la fois des moments rudes avec des instants plus doux et positifs. Cette grande variété enrichit indéniablement le propos et alimente l’attrait du lecteur pour les aventures de Valgar.

Une des forces, à mes yeux, de cet album est sa densité scénaristique. La lecture ne souffre d’aucun temps mort. Les événements s’enchaînent avec une cadence soutenue et attise avec constance le feu de la curiosité. Mais le déroulement de l’histoire n’est pas assimilable à un tourbillon effréné. La narration alterne des scènes de bataille ou de combat avec des moments plus intimistes et calmes. Sur un principe proche, l’auteur arrive à faire exister à la fois des moments rudes avec des instants plus doux et positifs. Cette grande variété enrichit indéniablement le propos et alimente l’attrait du lecteur pour les aventures de Valgar.

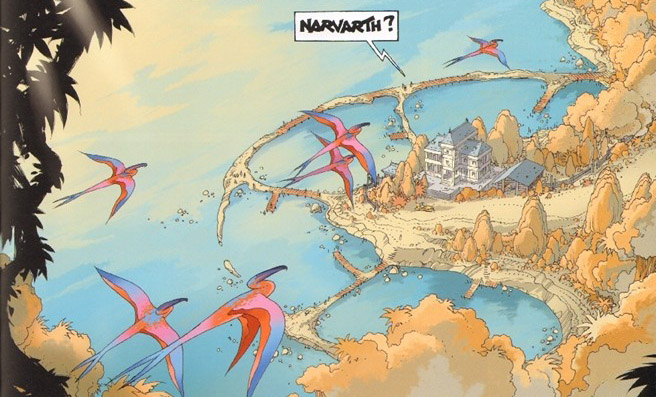

Arleston et Floch ont écrit une suite à cette première fin. Depuis le dixième épisode, l’intrigue s’inscrit dans un second cycle. Ma première impression était mitigée. La trame n’avait, à mes yeux, pas trouvé son second souffle. Néanmoins, le plaisir de retrouver les protagonistes m’incitent à accepter les faiblesses scénaristiques. C’est ainsi que je me suis procuré le dernier album paru. Intitulé « Les clés du néant », il est apparu dans les rayons de librairie en octobre dernier.

Arleston et Floch ont écrit une suite à cette première fin. Depuis le dixième épisode, l’intrigue s’inscrit dans un second cycle. Ma première impression était mitigée. La trame n’avait, à mes yeux, pas trouvé son second souffle. Néanmoins, le plaisir de retrouver les protagonistes m’incitent à accepter les faiblesses scénaristiques. C’est ainsi que je me suis procuré le dernier album paru. Intitulé « Les clés du néant », il est apparu dans les rayons de librairie en octobre dernier. Le support politique est classique mais exploité sérieusement. La perspective d’avoir accès à un monde parallèle plein de richesses inexploitées alimente les appétits. Les discours officiels sont contredits par des opérations officieuses. L’intérêt général est mis en balance avec des intérêts plus personnels. L’environnement des héros semble être occupé par davantage de méchants que de gentils. Il est difficile de cerner les personnes fiables. Cette dimension nébuleuse quant aux objectifs réels des uns et des autres est un aspect qui entretient l’attrait de la lecture.

Le support politique est classique mais exploité sérieusement. La perspective d’avoir accès à un monde parallèle plein de richesses inexploitées alimente les appétits. Les discours officiels sont contredits par des opérations officieuses. L’intérêt général est mis en balance avec des intérêts plus personnels. L’environnement des héros semble être occupé par davantage de méchants que de gentils. Il est difficile de cerner les personnes fiables. Cette dimension nébuleuse quant aux objectifs réels des uns et des autres est un aspect qui entretient l’attrait de la lecture. vides scénaristiques par des batailles répétitives et sans originalité. Ce n’est ici pas le cas et cela permet de savourer les moments de combat ou de poursuite. La diminution de la fréquence de ces temps belliqueux fait que l’exigence à leurs égards est moindre et permet de les savourer avec plaisir malgré leurs imperfections.

vides scénaristiques par des batailles répétitives et sans originalité. Ce n’est ici pas le cas et cela permet de savourer les moments de combat ou de poursuite. La diminution de la fréquence de ces temps belliqueux fait que l’exigence à leurs égards est moindre et permet de les savourer avec plaisir malgré leurs imperfections.

J’avais été séduit par le dessin magnifique de Lepage pour « Un printemps à Tchernobyl ». Je relance donc la machine avec cet ouvrage auréolé de critiques toutes plus enthousiasmantes les unes que les autres. Je retrouve ainsi le style de l’auteur : le récit est beaucoup centré sur lui-même (et son frère) et propose quelques explications historiques qui agrémente le reste. Beaucoup de contemplations, de descriptions de personnes. Tout cela un peu au détriment de l’aspect technique.

J’avais été séduit par le dessin magnifique de Lepage pour « Un printemps à Tchernobyl ». Je relance donc la machine avec cet ouvrage auréolé de critiques toutes plus enthousiasmantes les unes que les autres. Je retrouve ainsi le style de l’auteur : le récit est beaucoup centré sur lui-même (et son frère) et propose quelques explications historiques qui agrémente le reste. Beaucoup de contemplations, de descriptions de personnes. Tout cela un peu au détriment de l’aspect technique. Passé cette déception, force est de constater que le livre est splendide. C’est certainement l’une de plus belles bande-dessinées que j’ai pu lire. Car au-delà de son talent graphique, Emmanuel Lepage sait aussi parfaitement gérer sa mise en page, inventive et variée. Je suis en revanche beaucoup plus dubitatif sur l’apport des photos de François Lepage, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe et n’apporte rien de plus que ce que les dessins de son frère exprime. Ses textes sont intéressants, mais le travail à quatre mains m’a semblé peu pertinent. Après, il est difficile de mesurer l’impact de chacun dans le scénario et la construction de l’ouvrage.

Passé cette déception, force est de constater que le livre est splendide. C’est certainement l’une de plus belles bande-dessinées que j’ai pu lire. Car au-delà de son talent graphique, Emmanuel Lepage sait aussi parfaitement gérer sa mise en page, inventive et variée. Je suis en revanche beaucoup plus dubitatif sur l’apport des photos de François Lepage, qui arrivent comme un cheveu sur la soupe et n’apporte rien de plus que ce que les dessins de son frère exprime. Ses textes sont intéressants, mais le travail à quatre mains m’a semblé peu pertinent. Après, il est difficile de mesurer l’impact de chacun dans le scénario et la construction de l’ouvrage.

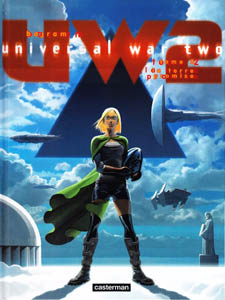

« La Première Guerre Universelle a été apocalyptique, manquant d’anéantir l’humanité. Dans le système solaire, la situation des survivants reste bien précaire. Ce semblant de paix vient d’être brisé par un effrayant et mystérieux ennemi, capable de faire disparaître le Soleil lui-même ! Réfugiés sur la lointaine Canaan, les plus sages humains ne savent que plus que faire. Ce conflit embrasera-t-il toute la galaxie ? Ici continue la Deuxième Guerre Universelle. »

« La Première Guerre Universelle a été apocalyptique, manquant d’anéantir l’humanité. Dans le système solaire, la situation des survivants reste bien précaire. Ce semblant de paix vient d’être brisé par un effrayant et mystérieux ennemi, capable de faire disparaître le Soleil lui-même ! Réfugiés sur la lointaine Canaan, les plus sages humains ne savent que plus que faire. Ce conflit embrasera-t-il toute la galaxie ? Ici continue la Deuxième Guerre Universelle. » Le tome précédent m’avait plu et rassuré quant à la qualité de ce nouveau départ. J’appréhende souvent les suites ou les spins offs. Ils sont trop souvent d’immenses déceptions dont le succès surfe sur la nostalgie de ses lecteurs envers l’œuvre originale. « UW2 » ne semblait pas appartenir à cette catégorie. J’étais donc plein d’entrain en découvrant les premières pages de « La terre promise ». Je n’ai eu aucun mal à m’y immerger. J’ai retrouvé avec plaisir les personnages et avec curiosité une situation pour le moins instable. Les gentils et les méchants étaient bien marqués. On pourrait dénoncer un certain manichéisme. La gentille est vraiment très gentille et le méchant dénué de toute qualité apparente. Néanmoins, cela permet une empathie assez forte à l’égard de Théa. A l’opposé, son cousin est profondément antipathique.

Le tome précédent m’avait plu et rassuré quant à la qualité de ce nouveau départ. J’appréhende souvent les suites ou les spins offs. Ils sont trop souvent d’immenses déceptions dont le succès surfe sur la nostalgie de ses lecteurs envers l’œuvre originale. « UW2 » ne semblait pas appartenir à cette catégorie. J’étais donc plein d’entrain en découvrant les premières pages de « La terre promise ». Je n’ai eu aucun mal à m’y immerger. J’ai retrouvé avec plaisir les personnages et avec curiosité une situation pour le moins instable. Les gentils et les méchants étaient bien marqués. On pourrait dénoncer un certain manichéisme. La gentille est vraiment très gentille et le méchant dénué de toute qualité apparente. Néanmoins, cela permet une empathie assez forte à l’égard de Théa. A l’opposé, son cousin est profondément antipathique.

De la même manière que dans « Z comme Diego », les pages se décomposent en scénette de trois cases contant chacune une anecdote délurée et décalée autour de ce projet d’ampleur. L’aéronautique n’en sort pas grandi mais par contre nos zygomatiques adorent ! La densité humoristique du propos est forte et la qualité constante du début à la fin. Les rebondissements et les surprises sont nombreux ! La désacralisation de la conquête spatiale est hilarante.

De la même manière que dans « Z comme Diego », les pages se décomposent en scénette de trois cases contant chacune une anecdote délurée et décalée autour de ce projet d’ampleur. L’aéronautique n’en sort pas grandi mais par contre nos zygomatiques adorent ! La densité humoristique du propos est forte et la qualité constante du début à la fin. Les rebondissements et les surprises sont nombreux ! La désacralisation de la conquête spatiale est hilarante. Comme que je l’évoquais précédemment, les auteurs ne se contentent pas de nous faire le quotidien du cockpit de la station et du poste de commandement au sol. Nous découvrons également les arcanes de la gestion politique pour le moins originale de nos dirigeants. Nous ne passons pas non plus à côté des sentiments vécus par le français moyen qui voit devant sa télévision l’Histoire s’écrire. Cette diversité de points de vue alimente le concentré de drôleries qui compose ce « Mars ! ».

Comme que je l’évoquais précédemment, les auteurs ne se contentent pas de nous faire le quotidien du cockpit de la station et du poste de commandement au sol. Nous découvrons également les arcanes de la gestion politique pour le moins originale de nos dirigeants. Nous ne passons pas non plus à côté des sentiments vécus par le français moyen qui voit devant sa télévision l’Histoire s’écrire. Cette diversité de points de vue alimente le concentré de drôleries qui compose ce « Mars ! ».