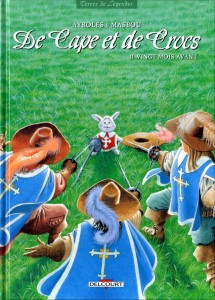

Titre : De cape et de crocs, T11 : Vingt mois avant

Scénariste : Alain Ayroles

Dessinateur : Jean-Luc Masbou

Parution : Novembre 2014

« De cape et de crocs » est une série exceptionnelle. Dotée d’un univers original, les tomes s’enchaînaient tout en gardant une qualité scénaristique et graphique incroyable. Après dix opus, Ayroles (au scénario) et Masbou (au dessin), avait clôt leur épopée au grand dam des fans. Mais déjà ils annonçaient un spin-off sur le personnage d’Eusèbe. Croyant voir venir un one shot, quelle ne fut ma surprise de voir que ce nouveau livre est considéré comme le onzième de la série. Bien nommé « vingt mois avant », il revient sur les raisons qui menèrent Eusèbe aux galères où l’on le retrouvait dans l’histoire. Le tout est publié chez Delcourt.

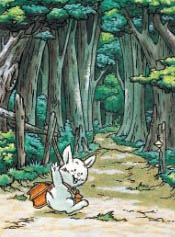

Eusèbe est de loin le personnage le plus attachant de la série. Petit lapin blanc dont la naïveté n’a d’égal que le courage, il est le spécialiste des petites bêtises. Son histoire était devenue un running-gag de la série. On apprenait par bribes son passé. Et quand il avait commencé à s’exprimer, apprenant qu’il avait été garde du cardinal, Lope ne pouvait s’empêcher de lui répliquer un cinglant « Eusèbe, ce n’est pas bien de mentir ! » Il y était question également d’un jumeau maléfique qui l’avait fait condamné à sa place… Voilà désormais l’occasion de savoir comment Eusèbe va se retrouver aux galères !

Nouveaux enjeux, de nouveaux personnages et nouveaux lieux.

Continuer la série en ne récupérant qu’un seul personnage est un défi à la hauteur d’Ayroles et Masbou. En effet, « De cape et de crocs » développaient de nombreux personnages attachant qui évoluaient beaucoup dans leurs relations au fil des pages. Malgré la dénomination de onzième tome, on a bien le début d’une nouvelle série ici. On découvre de nouveaux enjeux, de nouveaux personnages et de nouveaux lieux. C’est donc en chemin pour Paris que nous retrouvons Eusèbe qui part se faire engager chez les gardes du cardinal.

Continuer la série en ne récupérant qu’un seul personnage est un défi à la hauteur d’Ayroles et Masbou. En effet, « De cape et de crocs » développaient de nombreux personnages attachant qui évoluaient beaucoup dans leurs relations au fil des pages. Malgré la dénomination de onzième tome, on a bien le début d’une nouvelle série ici. On découvre de nouveaux enjeux, de nouveaux personnages et de nouveaux lieux. C’est donc en chemin pour Paris que nous retrouvons Eusèbe qui part se faire engager chez les gardes du cardinal.

Malgré tout, on reste connecté ! On retrouve quelques allusions au premier tome de « De cape et de crocs ». On y voit Eusèbe apprendre à faire le rat ou on croise également Montmorency, le fameux basset que Lope dit avoir occis dans les premières pages de la série… Sentant ces références, je me suis empressé de relire les dix tomes pour profiter pleinement de l’ouvrage. Clairement, l’indépendance de ce spin-off envers la série originelle est toute relative.

Concernant le scénario, on retrouve la même ambiance. Eusèbe est naïf et il lui arrive plein de malheurs. Mais il rebondit toujours et sait s’en sortir car, après tout, il est tellement mignon… Le scénario est dense et vise avant tout à nous présenter une galerie de personnages qui seront, on l’imagine, développés par la suite. On sourit beaucoup, on rit parfois. Ayroles et Masbou n’ont rien perdu de leur superbe.

Concernant le scénario, on retrouve la même ambiance. Eusèbe est naïf et il lui arrive plein de malheurs. Mais il rebondit toujours et sait s’en sortir car, après tout, il est tellement mignon… Le scénario est dense et vise avant tout à nous présenter une galerie de personnages qui seront, on l’imagine, développés par la suite. On sourit beaucoup, on rit parfois. Ayroles et Masbou n’ont rien perdu de leur superbe.

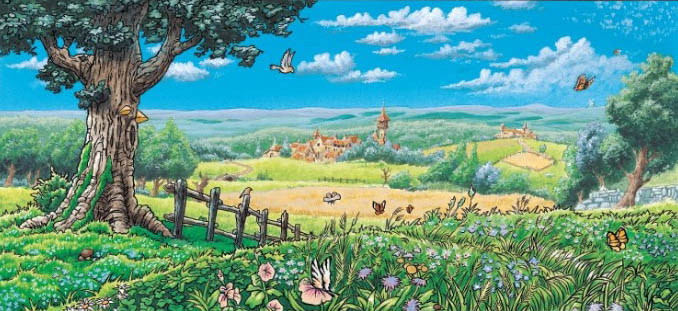

Le dessin est toujours splendide. Masbou est en pleine possession de ses moyens et présente un Paris crédible et vivant. Son travail sur les couleurs lui permet d’asseoir différentes ambiances sans problème. « De cape et de crocs » tient clairement son rang de série culte également grâce à son dessin personnel et virtuose. Les détails s’accumulent et une deuxième lecture est nécessaire pour pleinement profiter de tous.

Ce onzième tome relance une nouvelle intrigue avec talent. Même si on se retrouve bien devant un livre d’introduction, les qualités de la série sont bien là. C’est avec un bonheur évident que j’ai parcouru ce tome, avant de le relire au plus vite pour profiter de toutes ses subtilités. Et on n’attend qu’une seule chose : la suite !

![]()

Note : 17/20

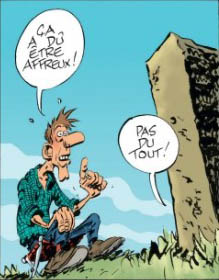

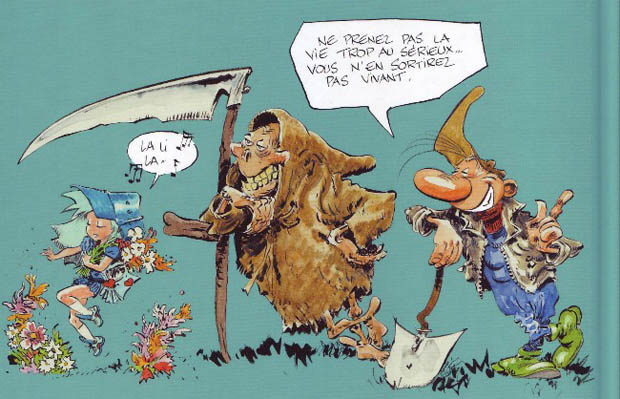

Pierre Tombal est fossoyeur. Nous partageons son quotidien tout au long des quarante-cinq planches qui se découpent en gags allant chacun de une à trois pages. Les auteurs nous font visiter un cimetière tout au long de la lecture. Les rencontres sont nécessairement originales et cocasses. Je trouve l’idée inédite et habilement exploitée depuis tant d’années. J’étais confiant quant au bonheur que m’inspirerait ce nouveau tome.

Pierre Tombal est fossoyeur. Nous partageons son quotidien tout au long des quarante-cinq planches qui se découpent en gags allant chacun de une à trois pages. Les auteurs nous font visiter un cimetière tout au long de la lecture. Les rencontres sont nécessairement originales et cocasses. Je trouve l’idée inédite et habilement exploitée depuis tant d’années. J’étais confiant quant au bonheur que m’inspirerait ce nouveau tome. Cette diversité d’angles d’attaque permet de varier la structure des gags. A ce niveau-là, ce trentième opus est une réussite. Depuis toujours, Pierre Tombal conte aux visiteurs de son cimetière des causes ou des circonstances de décès abracadabrantesques. L’imagination de Cauvin dans le domaine n’est pas éculée. Il offre des anecdotes très drôles mettant en jeu un accident d’avion ou une manœuvre de Heimlich par exemple. Mais la vie dans ce lieu de repos éternel ne se résume à cela. La dimension professionnelle du fossoyeur est utilisée pour nous faire rire. Le vidage de l’ossuaire devient un moment très plaisant pour le lecteur.

Cette diversité d’angles d’attaque permet de varier la structure des gags. A ce niveau-là, ce trentième opus est une réussite. Depuis toujours, Pierre Tombal conte aux visiteurs de son cimetière des causes ou des circonstances de décès abracadabrantesques. L’imagination de Cauvin dans le domaine n’est pas éculée. Il offre des anecdotes très drôles mettant en jeu un accident d’avion ou une manœuvre de Heimlich par exemple. Mais la vie dans ce lieu de repos éternel ne se résume à cela. La dimension professionnelle du fossoyeur est utilisée pour nous faire rire. Le vidage de l’ossuaire devient un moment très plaisant pour le lecteur.

Concernant l’avancée de la trame, j’avais noté un ralentissement du rythme dans le tome précédent. J’espérais donc que ce nouvel acte reprenne la vitesse de croisière qui habitait les trois opus initiaux. Hélas, je dois dire que l’heure était plus à la décélération qu’à l’accélération. Le déroulé des événements m’apparaît dilué. Certaines planches auraient gagné à être raccourcies. Elles n’apportent pas grand-chose à l’atmosphère de la narration et ne font pas du tout avancer le propos. En poussant à l’extrême mon sentiment, j’ai tendance à croire que les deux derniers tomes n’auraient pu en faire qu’un sans que l’histoire soit édulcorée. Cela aurait densifié le scénario et aurait ainsi maintenu mon attention plus concentrée sur la durée.

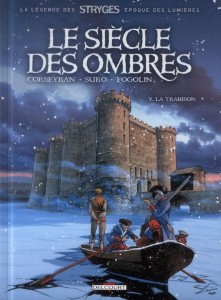

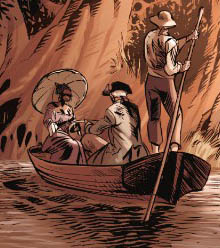

Concernant l’avancée de la trame, j’avais noté un ralentissement du rythme dans le tome précédent. J’espérais donc que ce nouvel acte reprenne la vitesse de croisière qui habitait les trois opus initiaux. Hélas, je dois dire que l’heure était plus à la décélération qu’à l’accélération. Le déroulé des événements m’apparaît dilué. Certaines planches auraient gagné à être raccourcies. Elles n’apportent pas grand-chose à l’atmosphère de la narration et ne font pas du tout avancer le propos. En poussant à l’extrême mon sentiment, j’ai tendance à croire que les deux derniers tomes n’auraient pu en faire qu’un sans que l’histoire soit édulcorée. Cela aurait densifié le scénario et aurait ainsi maintenu mon attention plus concentrée sur la durée. Les dessins sont l’œuvre de Michel Suro. Comme je l’ai dit précédemment, il avait déjà illustré « Le clan des chimères ». A l’époque, je n’étais pas tombé sous le charme de son trait auquel j’étais peu sensible. Ce sentiment peut s’expliquer par la rupture graphique qu’il offrait à l’univers par rapport au style de Richard Guérineau en charge des planches de « Le chant des stryges ». A priori, mes goûts artistiques ont évolué car son travail sur « Le siècle des ombres » et particulièrement « La trahison » ne m’a pas dérangé. Au contraire, je trouve qu’il accompagne agréablement la lecture. Je ne peux pas dire que je sois tombé sous le charme de certaines de son œuvre mais je lui reconnais un vrai talent pour créer des décors et des personnages. De plus, il est autant à l’aise dans des scènes de dialogues que d’action. C’est appréciable car cette série alterne les deux de manière équivalente.

Les dessins sont l’œuvre de Michel Suro. Comme je l’ai dit précédemment, il avait déjà illustré « Le clan des chimères ». A l’époque, je n’étais pas tombé sous le charme de son trait auquel j’étais peu sensible. Ce sentiment peut s’expliquer par la rupture graphique qu’il offrait à l’univers par rapport au style de Richard Guérineau en charge des planches de « Le chant des stryges ». A priori, mes goûts artistiques ont évolué car son travail sur « Le siècle des ombres » et particulièrement « La trahison » ne m’a pas dérangé. Au contraire, je trouve qu’il accompagne agréablement la lecture. Je ne peux pas dire que je sois tombé sous le charme de certaines de son œuvre mais je lui reconnais un vrai talent pour créer des décors et des personnages. De plus, il est autant à l’aise dans des scènes de dialogues que d’action. C’est appréciable car cette série alterne les deux de manière équivalente.

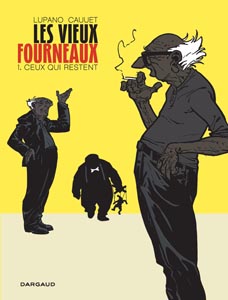

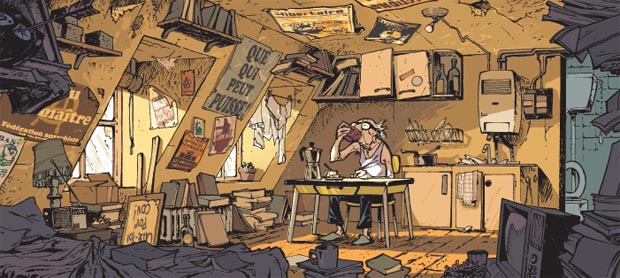

Le titre de l’album est assez explicite : on s’intéresse ici à une bande de personnes âgées qui viennent rendre hommage à l’une de leur amie, décédée. Le thème de « vieux fourneaux » prend d’autant plus de sens lorsque l’on apprend qu’ils ont tous travaillé dans la même usine et ont montré un activisme syndical particulièrement important. Mais quand l’un d’eux pète les plombs lorsque le notaire dévoile certains secrets, ses copains se serrent les coudes pour lui éviter de faire une connerie.

Le titre de l’album est assez explicite : on s’intéresse ici à une bande de personnes âgées qui viennent rendre hommage à l’une de leur amie, décédée. Le thème de « vieux fourneaux » prend d’autant plus de sens lorsque l’on apprend qu’ils ont tous travaillé dans la même usine et ont montré un activisme syndical particulièrement important. Mais quand l’un d’eux pète les plombs lorsque le notaire dévoile certains secrets, ses copains se serrent les coudes pour lui éviter de faire une connerie. Dans cet album, chaque personnage est présenté de façon satisfaisante pour assouvir notre plaisir de lecture. Cependant, on sent que les auteurs en ont sous le pied. Ils savent éviter de produire trop de flashbacks inutiles et se concentre sur le présent. Sans être absolument le plus intéressant dans l’ouvrage, le fil rouge possède suffisamment de suspense pour nous donner envie de lire la suite. Mais ce sont bien les situations cocasses dues à l’âge des protagonistes qui font tout le sel du bouquin.

Dans cet album, chaque personnage est présenté de façon satisfaisante pour assouvir notre plaisir de lecture. Cependant, on sent que les auteurs en ont sous le pied. Ils savent éviter de produire trop de flashbacks inutiles et se concentre sur le présent. Sans être absolument le plus intéressant dans l’ouvrage, le fil rouge possède suffisamment de suspense pour nous donner envie de lire la suite. Mais ce sont bien les situations cocasses dues à l’âge des protagonistes qui font tout le sel du bouquin.

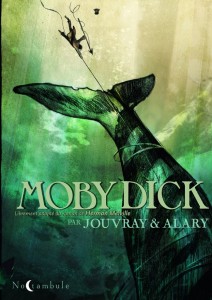

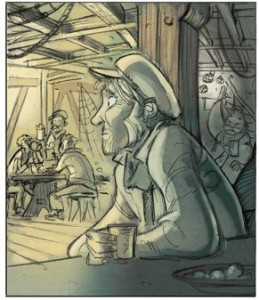

Le site BD Gest’ présente l’album avec les mots suivants : « Une adaptation fougueuse d’un monument de la littérature américaine, rythmée au gré des vents et des passions humaines ! Herman Melville, qui fut marin, s’inspira de faits réels pour donner naissance à Moby Dick – un chef d’œuvre de la littérature américaine, un livre culte qui inscrivit un nouveau mythe dans la mémoire des hommes : celui de la baleine blanche. Il y raconte – sous la forme d’une parabole chargée de thèmes universels – la quête furieuse, mystique, désespérée du capitaine Achab et son dernier affrontement avec Moby Dick. »

Le site BD Gest’ présente l’album avec les mots suivants : « Une adaptation fougueuse d’un monument de la littérature américaine, rythmée au gré des vents et des passions humaines ! Herman Melville, qui fut marin, s’inspira de faits réels pour donner naissance à Moby Dick – un chef d’œuvre de la littérature américaine, un livre culte qui inscrivit un nouveau mythe dans la mémoire des hommes : celui de la baleine blanche. Il y raconte – sous la forme d’une parabole chargée de thèmes universels – la quête furieuse, mystique, désespérée du capitaine Achab et son dernier affrontement avec Moby Dick. »  L’intrigue fait exister une jolie galerie de personnages intéressants. Il y a évidemment Ishmaël. Le capitaine Achab fait peur tant il est possédé par sa haine pour la bête. Sa folie est bien rendue par les auteurs. Plus en retrait, l’indien Queequeg est charismatique et le second du bateau, Starbuck, apporte un écot intéressant. Le bémol de cette quantité de protagonistes est qu’il faut trouver de la place pour tout le monde. En passant de l’un à l’autre, les auteurs génèrent de la frustration. Chacun aurait mérité d’être central et finalement aucun ne l’est totalement. Peut-être qu’en répartissant le temps consacré à chacun de manière moins égalitaire, cela aurait intensifié certaines scènes et aurait clarifié le statut dans l’histoire des uns et des autres. Néanmoins, le travail graphique de Pierre Alary offre à chacun une identité graphique forte. Sur ce plan, chaque apparition d’Achab ne laisse pas indifférent.

L’intrigue fait exister une jolie galerie de personnages intéressants. Il y a évidemment Ishmaël. Le capitaine Achab fait peur tant il est possédé par sa haine pour la bête. Sa folie est bien rendue par les auteurs. Plus en retrait, l’indien Queequeg est charismatique et le second du bateau, Starbuck, apporte un écot intéressant. Le bémol de cette quantité de protagonistes est qu’il faut trouver de la place pour tout le monde. En passant de l’un à l’autre, les auteurs génèrent de la frustration. Chacun aurait mérité d’être central et finalement aucun ne l’est totalement. Peut-être qu’en répartissant le temps consacré à chacun de manière moins égalitaire, cela aurait intensifié certaines scènes et aurait clarifié le statut dans l’histoire des uns et des autres. Néanmoins, le travail graphique de Pierre Alary offre à chacun une identité graphique forte. Sur ce plan, chaque apparition d’Achab ne laisse pas indifférent.